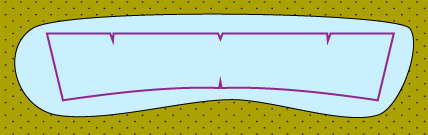

このような2つのパーツの型紙になります。

各2枚づつ裁断してください。

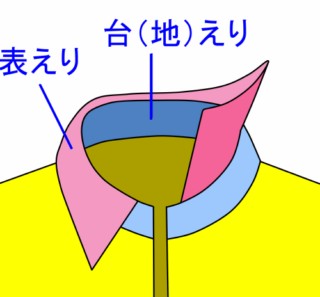

上側を表(上)衿、下の方を台(地)衿と呼びます。

縫う前のポイント

型紙を作る上でのポイントにも書いてありますが、

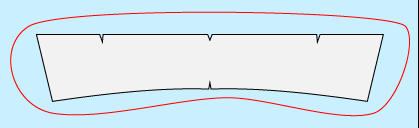

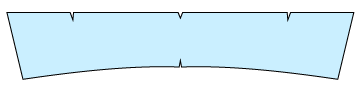

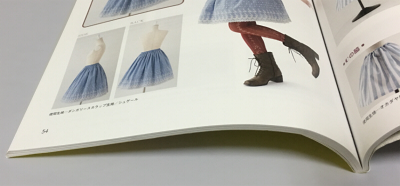

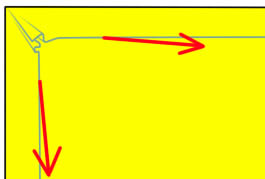

市販の本や型紙は図のように半分だけになっており、これを布の折り山において左右対称にとると出来上がりが歪んだりしやすいので、左下のように型紙の時点で完成した状態に作っておくと綺麗に作れますよ。

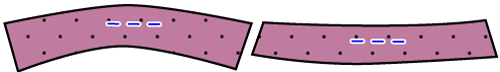

柄と型紙の向きについて

えりの柄の向きと実際の柄の出方のめやす。

※ただしカーブの大きい襟の場合また変わってきます。

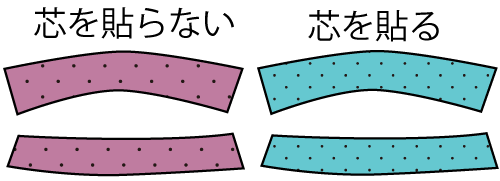

芯を貼る

えりは両方に芯を貼ると厚くなりすぎる事があるので、厚みのある生地の場合1枚だけ裏芯を貼る。

柔らかく一枚だけだと自立できない生地の場合は、表えり、台えり両方2枚裏に芯を貼る。

接着芯は縮むので、型紙より1cm位大き目に芯を切る。

布に貼ってから型紙を写す。

アイロンをすべらせると接着芯にしわが入りやすいので、必ず持ち上げてアイロンを移動させる。

線の内側を切る。

切ってから貼ると縮んで長さが合わなくなるので、必ず先に貼ってから写すこと。

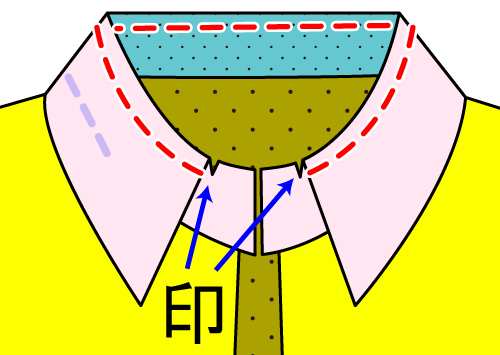

印をつける

どちらが表から見えるえりか、裏に隠れるえりかわからなくなりやすいので、しつけ糸などで、芯を貼っていないえりに印をつける。

薄い生地で両方に芯を貼った場合は、台えり、表えりどちらか各1枚に印を付ける。

完成したら抜くので玉止めなどはしなくてよい。

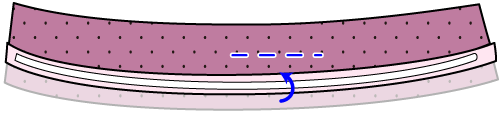

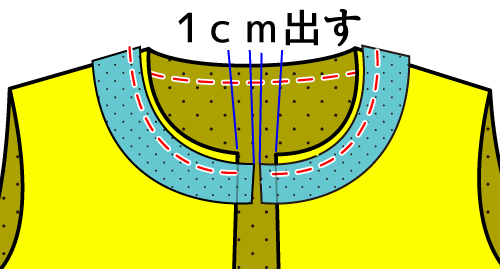

糸で印を付けた台えりの下側(長い辺)の縫い代をアイロンで8mm幅で折る。

この2mmがミシンで縫ったとき縫い目がえりから外れにくくなるポイントです。

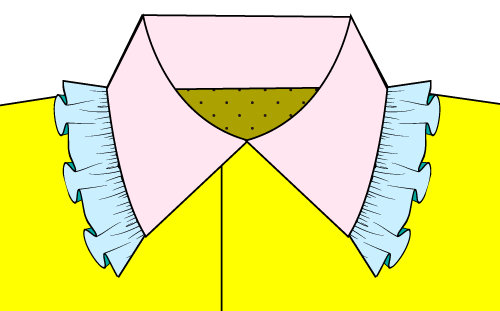

レースを付ける場合

レースと表えりを表同士が内側になるように重ねる。

レースの端を出したい場合

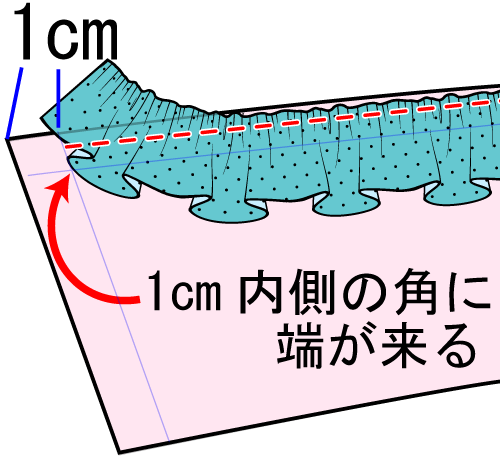

縫い代があるので1cm手前で折り返す。

45度外側に折ると、後で表替えしたときに綺麗に仕上がります

レースの端が中に入る縫い方

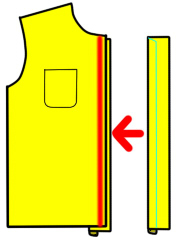

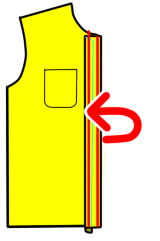

前立て

表を上にして前立てを内側の縫い代を折ったまま、前身頃の下に重ねる。

イラストと動画のやり方が違うものもありますが、動画と平面のイラストだとわかりやすい表現が異なることがあります。

どちらでも完成しますので、自分が理解できたほうで作ってください。

シャツカラー4 表えりの縫い方

シャツカラー5 表えりのフチを縫う

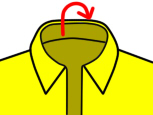

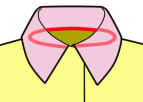

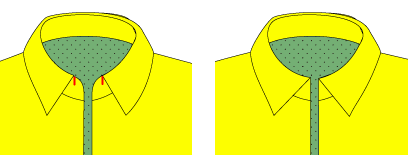

このタイプのえりは図のように表に折り返すためのカーブと 首にそったカーブがあります。

首にそったカーブがあります。

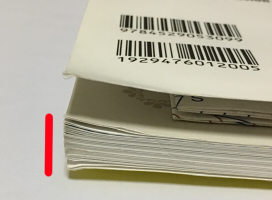

たとえると本を閉じた状態だと端はまっすぐです

でもこうやって広げると端がずれて斜めになります。

このズレのぶんを考慮してえりを作らないと、写真の右のえりのように長さの不足する表側のえりが引きつってえりの先がぴょこっとあがってしまうので注意が必要です。

えり先のゆるみの作り方

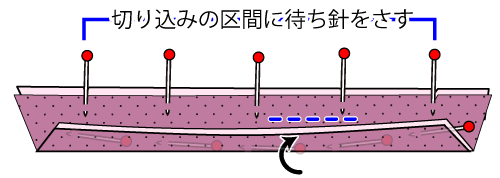

表えりの下側(台えりとくっつける側)を待ち針で止める。

しつけの印のついた方を上にして、折って待ち針を刺す。

この時下の生地まで針が刺さって刺しにくい時は、紙を間にはさむと下まで刺さりにくくなります。

角を斜めに折って待ち針を刺す。

これで布の厚みに応じた適切なゆるみが入ります。

1cm幅で縫う。

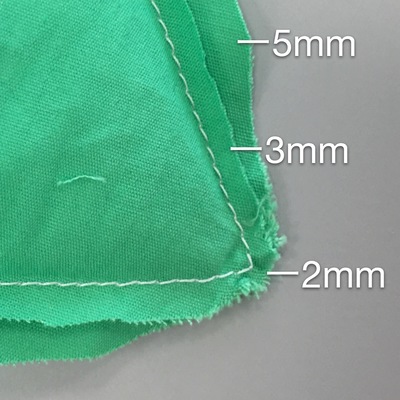

縫ったところの縫い代を3mmと5mmに切る。

襟の先を綺麗に出す方法

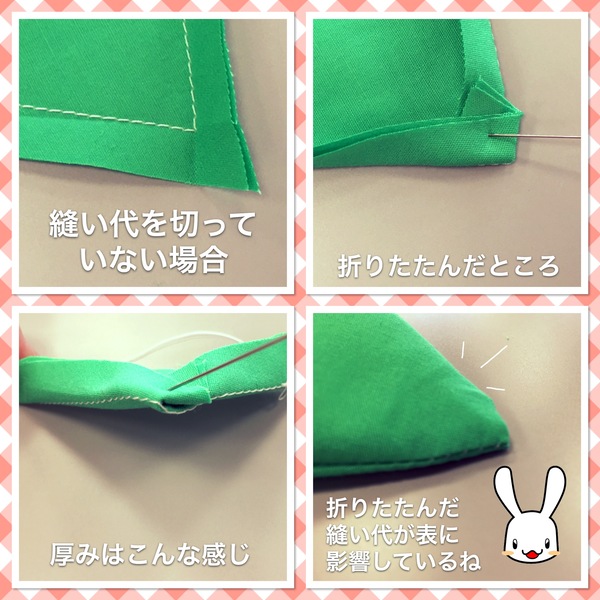

襟の先をひっくり返した時先がふくらんだり、台形みたいになったりして困っていませんか?

角を綺麗にだすには中の縫い代を、綺麗に整えるのが大事なんです。

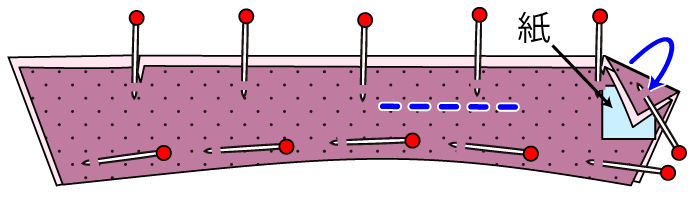

一般的に知られているのは襟の先を斜めに切る方法です。

これだと直角などの角の角度の大きいものは比較的綺麗に行きます。

ただし角度のきつい襟だと先の方が中に縫い代が収まりきれずにパンパンに膨らんで困った方いると思います。

また襟の角を縫うと縫い目が飛んだりしませんか?

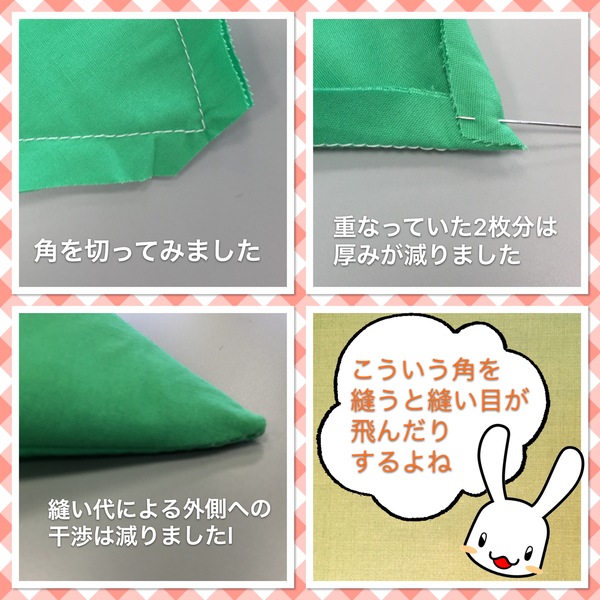

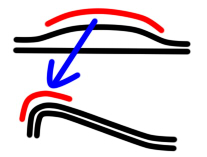

中の縫い代の収まりを良くするためには、斜めに切る角度を変えて、縫い代の斜めの長さをながくするんです。

すると畳んだ時に襟の縫い代の重なりが最小限になって落ち着くんですよ!

一つ前の切り方で縫い目が飛ぶ原因。

それは生地の厚いところから薄いところに向かって縫うとミシンは縫い目が飛びやすいです。

例えばズボンの裾(すそ)の脇の縫い代の所とかよく目が飛ぶのですが、それも原因は同じです

ですがこのように斜めに切れば重なりが減って厚みも減るので目飛びしにくくなるんですね!

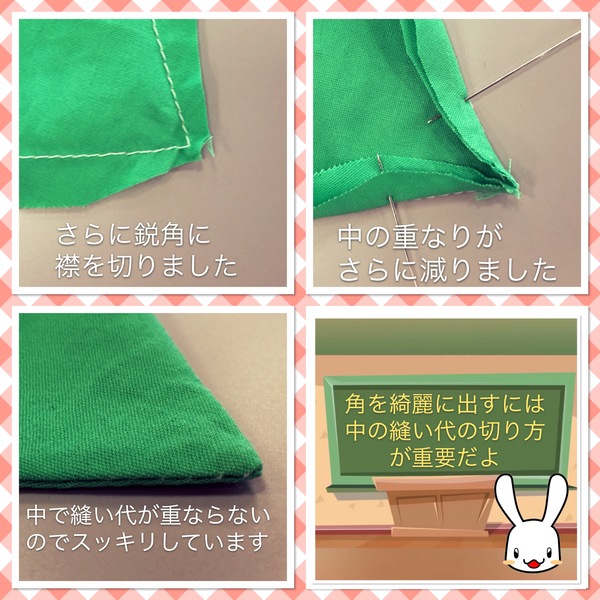

さらにきれいにするコツ

さらに綺麗にするには縫った所の縫い代を1枚だけ3mmに切る。

さらにもう一枚の縫い代を5mmにしてください。

こうすると縫い代の端がずれるのでアイロンをかけた時中の縫い代の形が、少し目立ちにくくなります。

ひっくり返したら目打ちなどで引っ張り出そうとすると端がほぐれてしまうことがあります。

角は無理やり引っ張っても綺麗になりません。

中の縫い代を整えるのが重要なので、目打ちなどで中の縫い代を綺麗に広げるように整えてください。

そして角の両方の辺を角と逆側に引っ張る。

すると狭いところでギュウギュウ詰になっていた縫い代の乱れが引っ張られて整えやすくなります

表がえす

表に返して5mmの所を形が崩れないように表から縫う。

印がある方へえりの端を折る。

えりの端を折ったまま端から0.5cmの所を縫う。

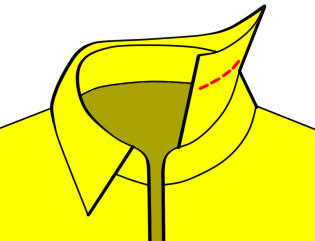

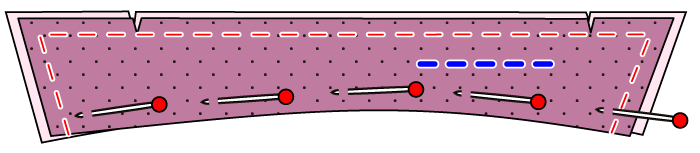

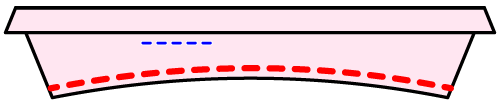

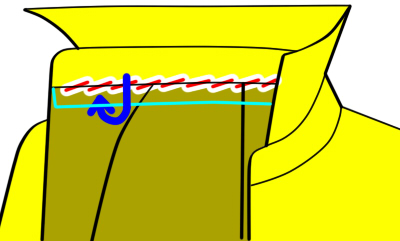

断面図

こうすると図のように外側に見えるえり(接着芯の貼ったえり)が膨らみます。

このふくらみが着た時にえりを折り曲げた時の必要な長さの差なので、膨らむのが正解です。

表えりと台えりを縫う

襟はデザインによって途中からのものと前の端に襟を合わせているものがあります。

型紙に印があると思うので、間違わないように位置をあわせる。

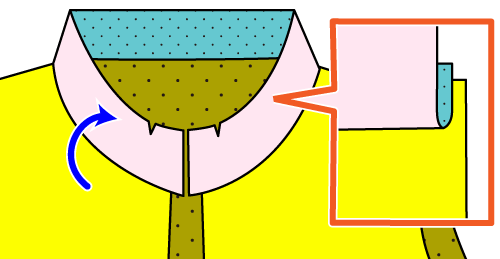

糸の印を付けていない台えりと身頃を表側同士が内側になるように重ねる。

台えりの端は縫い代1cmはみでる。

1cm幅で縫う。

台えりを上に折って起こす。

縫い代はえり側に折る。

台えりの上に表えりのしつけの印がないほうを上にして重ねる。

表えりの端は台えりの端ではなく、切り込みの印にあわせる。

しつけの印をつけた台えりを表側同士が内側になるようえりに重ねる。

端から1cmの所を返し縫いをして縫う。

縫い代を5mm幅に切る。

縫い目を切らないように気を付けて、1~1.5cm間隔で切れ目を入れる。

仕付け糸で大まかに縫ってえりがずれないように固定する。

★柔らかく仕上げたい場合は、縫い代を内側へ折り、手縫いでえりを閉じてください。

関連のデザイン