上は甚平の型紙で作りました

柄を入れるにはステンシルシートを使うのが良いです。(ダイソーにもありました)

貼ってはがせるスプレー糊を吹いておくと枠がずれずに作業しやすくなります

柄の入れ方

ペンで柄の絵を実物大で描く。

カッターで赤い線の部分をくりぬいてください。

そのまま切ると#の中の四角の部分と丸の内側も抜けてしまいます。

なので丸は上下を落ちないようにつなげる。

#は横だけ切り抜く。

あまり大きいと扱いにくいですし、小さすぎると筆やインクパッドがはみ出して汚れます。

外側を切るときは最低2cmは大きく切る。

剥離紙をはがして、縦を塗る。

絵の具はセタカラーという絵の具を使うと洗濯にも耐えますし、塗った後ごわごわしません。

量が結構あるので小瓶を買ってお友達と分けても良いかもしれません。

もしくは布用のスタンプを使うという方法もあります。

セタカラー

向きを変えて縦を塗る。

丸の切れ目は筆などで塗って消してください。

縫い方

服のつくり方なんてさっぱりという方は先に洋裁漫画を読むのをオススメ♪

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。

画像の色の説明

後中心

身頃を内側同士が表になるように重ねて、後身頃の中心を縫う。

えり付けの下の部分を三つ折りしてください。

アイロンで後身頃の中心の縫い代を裏から見て右に折る。

えり

えりの縫い代をアイロンで折る。

さらにそれを真半分に折る。

えり芯をつける

接着芯を貼る場合はここは飛ばしてください。

つけない場合はえり芯を縫う。

えり芯を半分に折る。

えりを広げる。

![]()

裏を上にしたえりに半分に折ったえり芯を重ねる。

えりの中心とえり芯の中心を合わせる。

えりのカーブの所に切り込みを入れてください。

切り込みを入れることで、縫い代のラインをまっすぐに出来るので、直線のえりが縫いやすくなります。

このとき縫い代をまっすぐにする分、肩側の身頃がだぶつきますが、だぶついた所を縫い込まないように気をつけて縫う。

切り込みは縫い代の内側まで。(0.7~0.9cm位)

身頃の表側に、えりを裏を表にして重ねる。

えりの中心と、後身頃の背中の縫い目を合わせる。

中心から左、また中心から右と縫っていくと綺麗につけやすいです。

えりの先を縫う

えりの中心の折り山を裏向きに折る。

えりと身頃(胴体)の境目から襟の辺に対し垂直に縫う。

余分を切る。

表にひっくり返す。

表からえりと身頃(胴体)の縫い目から5mmの所を縫う。

そでを縫う

身頃の上にそでを裏を上にして重ねて縫う。

そでの底を縫う。

そで口の縫い代をアイロンで裏側に折って縫う。

脇をそでのところから、上から40cmの所まで縫う。

●=40cm

脇のスリットの縫い代を裏におって縫う。

すそを縫う。

右前と、左脇の上から4~50センチの縫い代に結び紐をつける。

結び紐は市販のリボンを使用すると楽です。

自分で作りたい場合はここ

サイズ調整について

男性用などにするために肩幅を広くする場合は、左の図の紫の所を広くしてください。

1㎝足せば左右で2㎝広くなります。

ただし、胸の大きさや、着方によってあき具合がかわります。

えりはメジャーで直接はかって両橋を10cmほど長めにしておくといいです。

頭巾の作り方。

頭巾の作り方。

頭巾のサイズはタオルを頭に被って決めると良いですよ。

あごの下で結ぶタイプ。

あごの下でクロスさせて首の後ろで結ぶタイプ。

結び目がないタイプなどあります。

実際に布やタオルを巻いて決めると良いと思います。

前の部分の縫い代を裏へ折り、縫う。

紐を前中心に縫う。

手縫いでOK。

中心から左右に7~9cmの所を縫う。

ただ頭に巻くだけだとこういう風に後頭部が丸見えになります。

頭巾の布を裏側が見えるように二つに折る。

上から10~15cmあけた所から、5~8cm縫う。

赤い部分を縫って縫い代を固定する。

力の掛からない所なので手縫いでOKですよ。

後を縫うとこんな感じになるよ。

実際に頭にかぶってすそを適当に折りたたんでヒダを作る。手縫いでヒダが外れないように固定する。

青い丸のところにスナップボタンを付けて固定する。

袴もどきの作り方

ワイドパンツの型紙を使う。

半分に折って折り目をつける。

よく見ると忍者学校のはかまもどきは脇が三角ではなく特殊な形になっています。

脇のあきを作る。

大き目の紙にズボンのウエストラインと、たての折り目のラインを写してください。

縦の折り目のラインを基準に線を引く。

内側に1cmの縫い代をつける。

●=8cm

●=20cm

●=10cm

●=お好み

4cm大きくなるように切る。

縫い代1cmであきを切る。

Vの角は縫い目を切らないようにギリギリまで切り込みを入れてください。

あきの布を裏にひっくり返し、手縫いで固定する。

端から5mmの所を縫う。

ゴムパンツの縫い方を参考にしながら沸きと股下を縫う。

ウエストの所にギャザーをよせる。

●=ウエスト÷2-8cmの長さになるように縮める

帯を切る。

縦は8cm、横は●自分のウエスト×1.5+2cmの長方形を切る。

後の帯は白、前の帯はズボンと同じ生地で切ります。

横の幅は1.5と書きましたが生地の厚さや結び方(かた結びにするかちょう結びにするか)で必要な量が変るので、実際に生地を切って、体に巻いて見ると良いと思います。

腰の紐をアイロンで折る。

縫い代を裏へ折り、更に半分に折る。

帯の裏を上にして、表のズボンと重ねる。

帯の真ん中と、ズボンの中心の縫い目が合うように固定する。

赤い部分を縫う。

帯の端を、裏が見えるように半分に折る。

端の縫い代を縫う。

帯を表にひっくりかえしてください。

端から5mmの所を縫う。

脇のポケットを付ける

本来そのままだと脇の開いた所から甚平のすそが見えるのですが、何故か黒が見えますよね。

そこでポケットを付けてポケットを黒にするとイラスト通りになると思います。

すそ

すそは内股の縫い目の所を2cmあける。=●

ゴムを入れると図のようにすぼまります。

前の帯を後で結んでください。

後の帯を前で結べば完成です。

この型紙で作りました

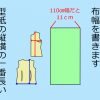

生地の計算

着物もどきの衣装の改造方法