洋裁の技術で作る指貫モドキです。

厳密に再現したものではなく着物風に簡単に気軽につくれるを目的に考えて作ったものです。

本物の伝統的な縫い方を希望される方は和裁専門の方にお聞きください。

舞台衣装やコスプレ専用です。

印刷用説明書ダウンロード

印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から

スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。

文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から

スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。

文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合

いるもの

□ 表生地

□ 生地にあった色の糸

□ プリーツ固定液 ピシっとライナー

□ 簡易版にする場合はマジックテープ2cm×10cmくらい

□ しつけいと 2色あると折り目を付けるときに間違えにくいが、1色でもOK

□ クッキングペーパー アイロンをかけるときに生地の上に重ねると、伸びにくくアイロンのあとが付きにくくなります。

□ ラックテープ (熱接着の両面テープ) なくても作れるが、あると早くきれいに作れます。

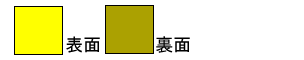

画像の色の説明

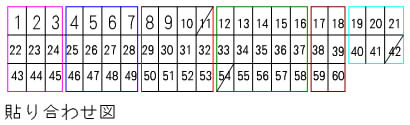

型紙を貼り合わせる

洋裁工房の型紙はこのように貼り合わせ図というのが描かれています。

貼り合わせ図の通りに先に貼ってから切り出す。

型紙を体に当てて作りたい丈の縫い代分の3cm下で切る。

一人で正確に測れない場合は、長めの丈でつくり、裾上げするときに短くすればよい。

布について

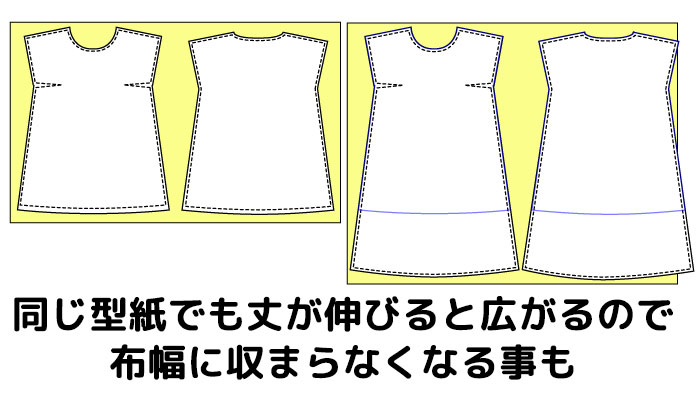

服は丈やサイズ、生地の幅によって1m以上量が変わる事があります。

そのため必ず先に型紙を用意して、そのあと生地を用意してください。

淡い色で薄い生地の場合透けやすいので、その場合下にペチコートをはくか、透けない厚さの生地を選んでください。

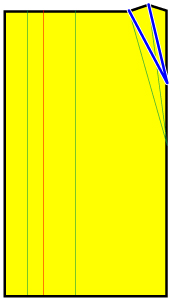

1/10サイズの枠に並べて布の量を確認する

型紙から1/10サイズのみを切り出して1/10サイズの枠に並べると、必要な量がすぐわかりますよ!

理解というのは情報が蓄積した結果、頭の中で想像が出来る状態をいいます。

つまり実際に作ったことがない場合、いくら説明書を見ても情報不足で理解することは難しいです。

なので、型紙の隙間についている1/10サイズの型紙をテープで組み立ててみてください。

手の中に納まるサイズで俯瞰で立体的に形を確認できるので、得られる情報量が多いので、一気に説明書の意味が分かりやすくなりますよ!

地直し・水通し

天然素材は縮むので綿、麻を使う場合は、一晩水につけて乾かしてから使う。

型紙に記号を写す

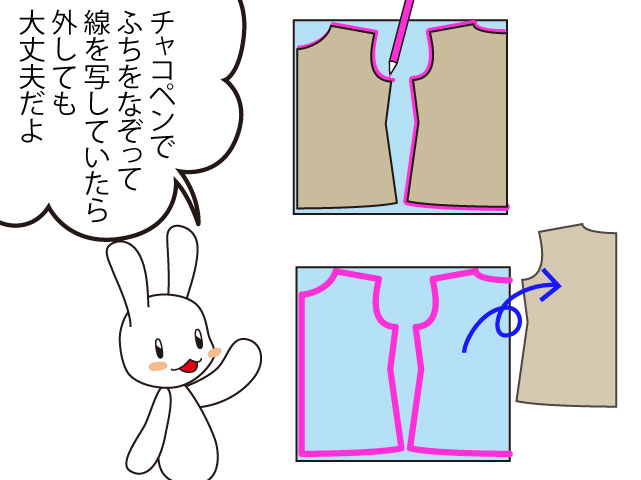

型紙を写す

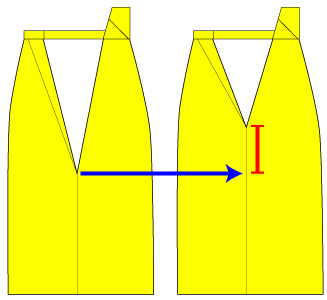

脇のあいた所の高さを変える方法

脇の斜めの折り目線をあげたい高さにむかって線を引きなおす。

布を切る

洋裁工房の型紙は表から見たときに写真どおりに作れるようにしています。

布の表に型紙を重ねて写す。

チャコで印をつけたら型紙は外して良い。

前帯

帯は長い長方形なので、直接布に線を引いて作る。

16cmとヒップサイズ×3.5の長方形に1枚切る。

長さが取れない場合は前中心につなぎ目が入ると目立つので、3等分の長さで作ってつないでください。

中央に位置合わせの印として5mmほど切り込みを入れる。

後帯

16cmとヒップサイズ×1.5の長方形に1枚切る。

中央に位置合わせの印として5mmほど切り込みを入れる。

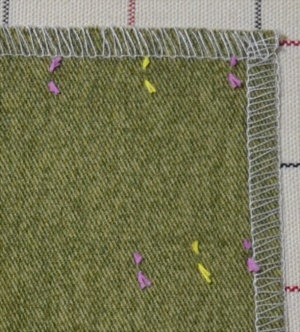

ほつれ止め

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。

印の写し方

左右でひだが違うので一枚ずつ印を付ける。

表から仕付け糸で印をつけると、生地の表両方から印が見えるので山折り谷折りを間違えにくくなる。

このとき山折と谷折で色を変えておくとさらに間違えにくくなる。

ミシン糸でもできますが、滑りがいいため、抜けやすいのでしつけ糸がおすすめです。

折り目をつける

同じように見えて実は折る向きが左右で違うので、必ず表から印を写して折る向きも型紙を表から見た時の方向で折ること。

前側

両端の★星の部分がはみ出しますが、帯をつける時に折りたたむので気にしなくて良いです。

かなり変わった折り方だと思うので、この図を見て理解しようとしなくて良いです。

型紙のおまけでついている1/10サイズの型紙を書かれたとおりに山折り谷折りして、テープで組み立てるとこの通りのヒダになります。

後側

縫い合わせの部分が中央ではなく片方によりますが問題ありません。

そういう作りです。

前帯

アイロンで半分に折り目を付ける。

アイロンで半分に折り目を付ける。

折り目を目安に裏に両端を折る。

この時生地の厚みがあるので、中央は4mm位隙間を開けておくとよい。

半分に折る。

後帯

帯の裏側に、端から9cmと0.8cmの所に補助線を引く。

9cmの線の所に、折り紙を折るように布の端を合わせてアイロンで折り目を付ける。

キレイにヒダを折るポイント

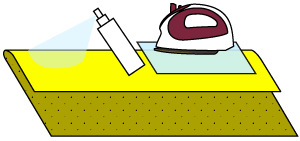

生地によってアイロンの適温が異なるので、綿なら高温、化繊が入っている場合は中温、毛の場合は低温と、生地に合わせた温度でアイロンをかける。

温度を間違えると、折り目がつかなかったり、生地が熱で引きつったり表面にテカリが入ったりする。

伸びないようにするためにハンカチ位の厚さの布やクッキングペーパーを上にかぶせてアイロンをかける。

布やクッキングペーパーを挟まないと左の写真のように伸びに差が出て見栄えが悪くなる。

ヒダを固定する

アイロンだけだとヒダが消えやすいです。

特に綿だと何もしなければ半日くらいでせっかく折ったプリーツが消えることがある。 特に綿100%はヒダが取れやすいので、着ているうちに、ヒダが取れてくしゃくしゃになりやすい。

特に綿100%はヒダが取れやすいので、着ているうちに、ヒダが取れてくしゃくしゃになりやすい。

生地に湿る程度に振りかけてアイロンをかけると、プリーツが消えにくくなります。

プリーツスカートや、袴もどきを作る際の必須アイテムです。

これをしていないと、着ているうちにヒダが消えてしまいます。

プリーツスカートとかヒダの取れて欲しくないもの、スラックスとかおり目がぴっちり入っていたほうがいい服などの折り目の固定にも使えるので、1本買っておいて損はないですよ!

笹ひだを作る

前の斜めの折り目を笹ヒダというそうです。

この服は前も後も斜めのヒダが外側に出るようになっています。

表から見て端から山折り、山折り、谷折りで折り目を付ける。

実際の和服は少し曲線に折ってあるので、こだわりたい方はカーブするように折って縫ってください。

実際の和服は少し曲線に折ってあるので、こだわりたい方はカーブするように折って縫ってください。

脇側の折り目を裏に折る。

もう一度印の所から裏に折る。

山折りの折り目を広げ、谷折りする。

折り目の上を縫うと、糸の厚み分正確に折れなくなるので、2本目の山折りの折り目から1mmほど脇側を縫う。

折り目通りにたたみ。、脇の辺5mm位の所を縫う。

和裁だと表に出ないように手縫いで縫っていくのですが、コスプレ用など気にならない場合は表からミシンで端から2~5mmのところを縫っても良いです。

股の上側を縫う

前は前の袴同士、後は後ろの袴同士、表同士が内側になるように重ねる。

中心(笹ヒダを折っていない方)を1㎝幅で印まで縫う。

マチをつける

男性用の場合トイレ用にマチの部品の1辺(型紙の番号だと8)を1cm裏に折る。

5~7mm幅で縫う。

女性の場合は不要なので縫わなくて良い。

股の下を縫う

男性用の場合マチの1か所縫い代を縫った辺が前の向かって左側に来るように作る。

マチと袴を表同士が内側になるように重ねる。

上下の縫い代分1cmあけて、1cm幅で縫う。

男性用の場合前の向かって左側(型紙の8の記号の所)は縫わなくて良い。

同様に後の袴にも縫い付ける。

ここはややこしいので、型紙の番号をマスキングテープに写して貼る。

縫う時に同じ番号の描かれた辺を表同士が内側になるように重ねる。

1㎝幅で縫うと悩まなくていいです。

上側を固定する

ひだを出来上がり通りたたみ、上から4cmの所に印を付けてずれないように縫って固定する。

前の袴の左右にはみ出した所は、表から見えないように斜めに折ってください。

ここは表から見えなければ適当でいいようです。

前のみ上から1cmの所に補助線を引く。

脇を縫う

前後の袴を表同士が内側になるように重ねる。

両脇を1㎝幅で縫う。

帯をつける

前帯

前の袴の中心と前帯の中心を合わせ表同士が内側になるように重ねる。

上から1cmの補助線に帯の端を合わせる。

糸の厚みがあるので、折り目の1mm上を縫う。

縫ったら袴の上1cmは切り落とす。

帯の両端を1cm裏に折る。

拡大図。

拡大図。

帯で袴の上を包む。

端から5mmの所を縫う。

後帯

1cmの補助線を描いた方の辺を上にして、袴と帯を表同士が内側になるように重ねる。

1cmの補助線を描いた方の辺を上にして、袴と帯を表同士が内側になるように重ねる。

糸の厚みがあるので、折り目の上を縫うと綺麗に仕上がらないので、帯の端から9mm位の所をぬう。

薄い生地の場合は帯の上の縫い代を半分に折る。

これが芯代わりになります。

厚い生地の場合は半分で切り落としてください。

後帯の両端を1cm裏に折る。

袴の上の縫い代を帯でくるみこむ。

端から5mmの所を縫う。

またの下を縫う

試着して、縫い代3cmを考慮に入れて丈を確認する。

長ければ長い分、すそを平行に短くしてください。

※すそをすぼませるとカーブになる分長さがとられるので、作りたい丈の直線距離より最低5cmは長さが必要です。

前と後ろの袴の股の下を合わせて、1㎝幅で縫う。

すそから3cmは、ひもを通すため開けておく。

紐を通さない場合は下まで縫う。

縫い代を左右に広げ、7㎜位の所を縫って縫い代を固定する。

紐通し口を作る

紐を通さない場合はここは飛ばす。

すその裏側に、端から2cmと5cmの所に消えるチャコペンで補助線を引いておくとまっすぐ折りやすい。

最初折り紙を折るように、2cmの補助線に端を合わせて折る。

次に5cmの補助線に2cmで折った折山を合わせて折ると、2cmの三つ折りが綺麗に折れます。

すそを縫う

下から1.5cm幅で縫う。

紐を通す

菊綴じをつける

この型紙で作れます

いるもの

□ 表生地

□ 紐 裾をすぼませたい場合はお好みで。直径5~8mm前後の物。

□ 生地に合った色の糸

□

オススメの生地

ポリエステルツイル

ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです

ポリエステルギャバ

ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。

軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。

綿ツイル

どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。

綿100%なのでどうしてもシワが入りやすいです。

マットサテン光沢の押えられたサテン。

反射の強いサテンだとデザインによってはパーティーグッズのようになりがちなので、それを避けたい時に。

綿 ツイル

どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。

綿100%なのでどうしてもシワが入りやすいです。

ポリエステルアムンゼン

柔らかくドレープ感のあるデザインに向いています。

写真の洋服はアムンゼンで作ってあります

化繊なので軽く、しわが入りにくいです。

ポリエステルツイ ルより軽いです。

ややテロテロしているので裁断のとき少しずれやすいです。

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするのでこの方法で確認すると確実です。

布を切るときの効率的な配置も分かるのでお勧めです。