こちらの型紙の作り方は自作超初心者のためのコスプレ衣装製作基礎BOOKに掲載されています。

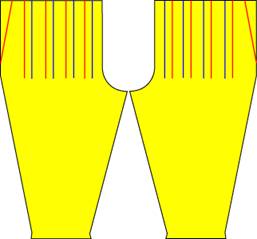

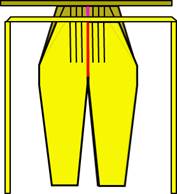

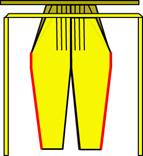

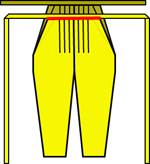

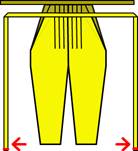

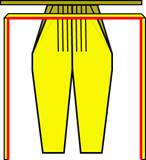

袴の布の切り方(ズボン部分)

※この作り方はコスプレや演劇のための衣装を短時間で安く作りたいという人のためのものです。

洋服と着物がそれぞれ専門店があるように、洋裁と和裁では学ぶ学校も別な異なる専門分野ですので本格的な着物を学びたい方は「和裁」のサイトをご利用いただけたら幸いです。

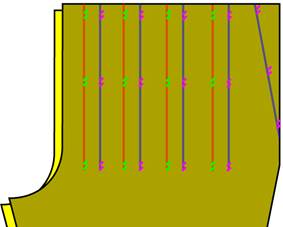

画像の色の説明

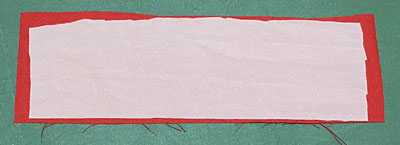

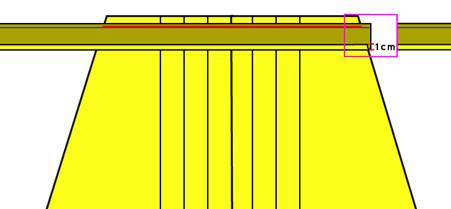

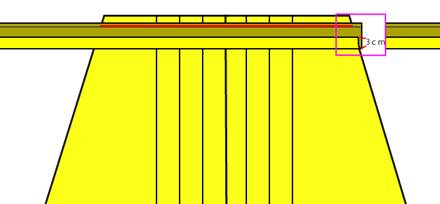

帯の生地のサイズ

直線で横の長さが足りない場合はつないで長くしてください。

帯の布の切り方帯の生地を切る。

前の帯は

横がヒップの3.5倍 縦10cm

後の帯は

横がヒップの1.5倍 縦13cm

1枚ずつ切る。

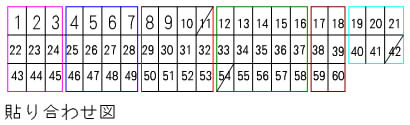

型紙を貼り合わせる

洋裁工房の型紙はこのように貼り合わせ図というのが描かれています。

貼り合わせ図の通りに先に貼ってから切り出す。

布について

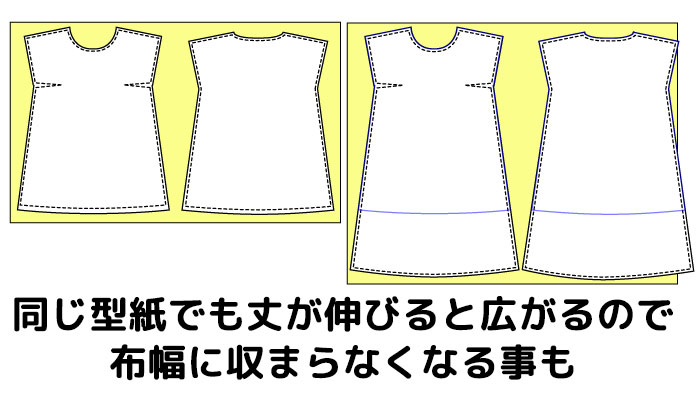

服は丈やサイズ、生地の幅によって1m以上量が変わる事があります。

そのため必ず先に型紙を用意して、そのあと生地を用意してください。

淡い色で薄い生地の場合透けやすいので、その場合下にペチコートをはくか、透けない厚さの生地を選んでください。

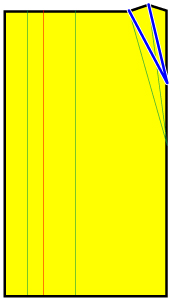

1/10サイズの枠に並べて布の量を確認する

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように測るか、下記の自動計算フォームのページに縦横の長さを入力してください。

1/10サイズを組み立ててみよう!

理解というのは情報が蓄積した結果、頭の中で想像が出来る状態をいいます。

つまり実際に作ったことがない場合、いくら説明書を見ても情報不足で理解することは難しいです。

なので、型紙の隙間についている1/10サイズの型紙をテープで組み立ててみてください。

手の中に納まるサイズで俯瞰で立体的に形を確認できるので、得られる情報量が多いので、一気に説明書の意味が分かりやすくなりますよ!

地直し・水通し

天然素材は縮むので綿、麻を使う場合は、一晩水につけて乾かしてから使う

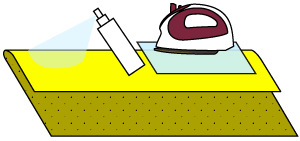

接着芯を貼る

接着芯は貼ると縮むので、先に芯を貼ってから型紙を写す。

先に芯を貼ってから型紙を写すと型崩れしにくいです。

温度は中温で1か所15~20秒体重(圧力が大事)をかけて貼る。

熱い内は接着剤がとけているので動かさない事。

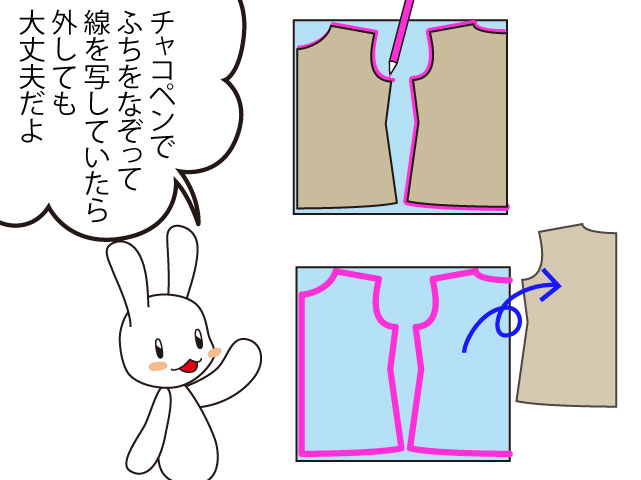

型紙に記号を写す

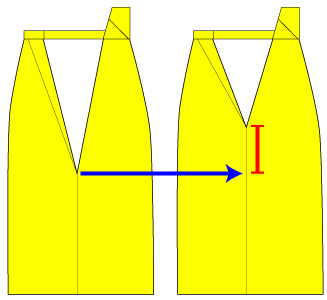

脇のあいた所の高さを変える方法

脇の斜めの折り目線をあげたい高さにむかって線を引きなおす。

布を切る

洋裁工房の型紙は表から見たときに写真どおりに作れるようにしています。

布の表に型紙を重ねて写す。

チャコで印をつけたら型紙は外して良い。

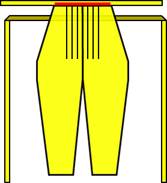

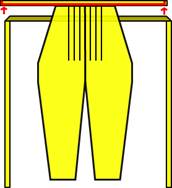

ヒダのしつけ

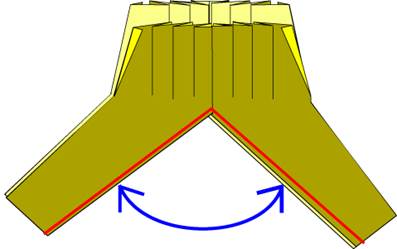

ヒダの折り方

印の写し方

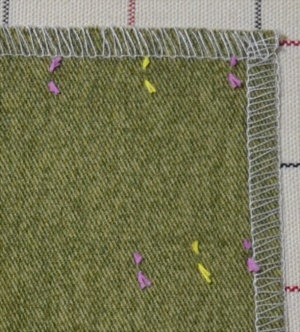

線の上を2枚一緒に仕付け糸で印をつける。

線の上を2枚一緒に仕付け糸で印をつける。

表から仕付け糸で印をつけると、生地の表両方から印が見えるので山折り谷折りを間違えにくくなる。

このとき山折と谷折で色を変えておくとさらに間違えにくくなる。

ミシン糸でもできますが、滑りがいいため、抜けやすいので仕付け糸がおすすめです。

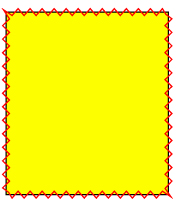

ほつれどめ

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。

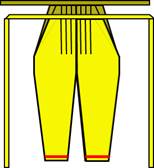

アイロンで表から見たときにヒダを内側に向かって折る。

端の斜めの所は裏に折る

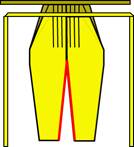

表から見たとき

青の線は谷折り

赤の線は山折りです

前と後のヒダの折り方は同じです。

キレイにヒダを折るポイント

生地によってアイロンの適温が異なる。

綿なら高温、化繊が入っている場合は中温、毛の場合は低温でアイロンをかける。

温度を間違えると、折り目がつかなかったり、生地が熱で引きつったり表面にテカリが入ったりする。

伸びないようにするためにハンカチ位の厚さの布やクッキングペーパーを上にかぶせてアイロンをかける。

布やクッキングペーパーを挟まないと左の写真のように伸びに差が出て見栄えが悪くなる。

ヒダを固定する

アイロンだけだとヒダが消えやすいです。

特に綿だと何もしなければ半日くらいでせっかく折ったプリーツが消えることがある。

特に綿100%はヒダが取れやすいので、着ているうちに、ヒダが取れてくしゃくしゃになりやすい。

生地に湿る程度に振りかけてアイロンをかけると、プリーツが消えにくくなります。

プリーツスカートや、袴もどきを作る際の必須アイテムです。

これをしていないと、着ているうちにヒダが消えてしまいます。

プリーツスカートとかヒダの取れて欲しくないもの、スラックスとかおり目がぴっちり入っていたほうがいい服などの折り目の固定にも使えるので、1本買っておいて損はないですよ!

またの上側を縫う

ヒダを縫い込まないようにいったん広げる。

前は前同士、後は後同士表が内側になるように重ねる。

股のところを縫い代1cmで縫う。

アイロンでつけた折り目どおりにたたんでください。

端の斜めに折った所を縫う。

布の端から5mm位のところを直線で縫う。

ヒダが取れないように上側も5mmの所を縫う。

脇を縫う

前と後を表同士が内側になるように重ねる。

脇を1cmの縫い代で縫う。

股の下を縫う

股の下を広げ縫い代1cmで縫う。

裾を縫う

すそを2cm内側に折って、1.5cmの所を縫う。

前帯を作る

前帯を折る。

縫い方の手順はウエストベルトの縫い方と同じです。

帯の上下の縫い代を1cm裏へ折る。

半分に折る。

後ろ帯を作る

後帯を折る。

片方は1cm

もう片方は3cmで縫い代を折る。この3cmの縫い代が芯になって帯がしっかりします。

半分に折る。

帯をつける

表同士が内側になるように前の袴の上側に、前帯(長い帯)を重ねる。

帯の長さの中心と、袴の中心を合わせて、縫い代1cmで縫う。

帯の端を裏に折る。

帯を折り目で半分に折って前の袴の上の部分を包んで端から5mmの所を縫う。

後の帯を袴の上に表同士が内側になるように重ねる。

3cmの縫い代のほうが下になります。

縫い代1cmで縫う。

前と同じように両端1cmを裏に折る。

アイロンの折り目で半分に折り、5mmの所を縫う。

いるもの

□ 表生地

□ 生地の色にあった糸

オススメの生地

ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです

ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。

軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。

どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。

綿100%なのでどうしてもシワが入りやすいです。

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので何十通りの布の量をここに書くわけにも行きませんからね