洋裁の技術で作る女性用のはかまもどきのつくりかたです。

大分市の護国神社に許可を頂いて実際に装束とかを見せて頂いてそれを元に洋裁の技術で作れるようにしています。

印刷用説明書ダウンロード 印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から。

スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。

文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合

いるもの

□ 表生地

□ 生地にあった色の糸

□ プリーツ固定液 ピシっとライナー

□ しつけいと 2色あると折り目を付けるときに間違えにくいが、1色でもOK

□ クッキングペーパー アイロンをかけるときに生地の上に重ねると、伸びにくくアイロンのあとが付きにくくなります。

※この作り方はコスプレや演劇のための衣装を短時間で安く作りたいという人のためのものです。

洋服と着物がそれぞれ専門店があるように、洋裁と和裁では学ぶ学校も別な異なる専門分野ですので本格的な着物を学びたい方は「和裁」のサイトをご利用いただけたら幸いです。

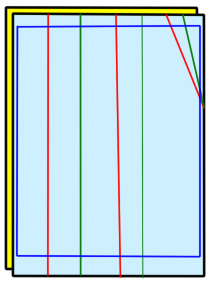

画像の色の説明

布について

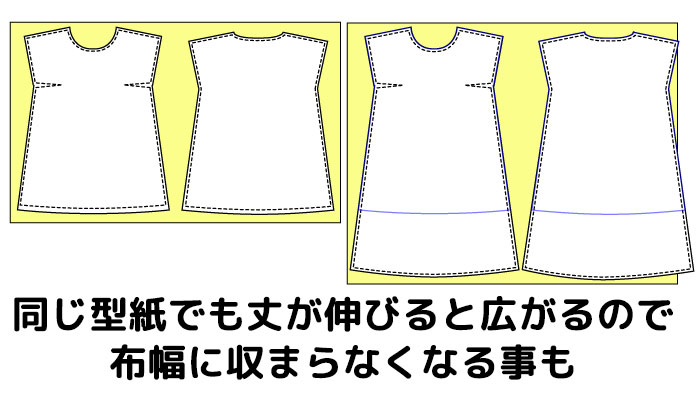

服は丈やサイズ、生地の幅によって1m以上量が変わる事があります。

そのため必ず先に型紙を用意して、そのあと生地を用意してください。

淡い色で薄い生地の場合透けやすいので、その場合下にペチコートをはくか、透けない厚さの生地を選んでください。

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように測るか、下記の自動計算フォームのページに縦横の長さを入力してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので、布の幅や模様なども考慮すると何百通りにもあるので1/10を使うのが一番早いですよ。

そのため必ず先に型紙を用意して、そのあと生地を用意してください。

服のつくり方なんてさっぱりという方は洋裁漫画を読むのをオススメします♪

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽ですよ。

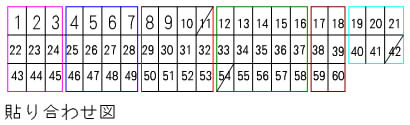

型紙を組み立てる

1枚目に貼り合わせの組み合わせが書いてあります。

先に貼り合わせの組み合わせに山を分けてから、左と下を切り落として貼ってください。

糊づけするとしわになったり伸びたりするので、お勧めしません

メンディングテープを使うと3年くらい保つので繰り返し使え、上から鉛筆などで描けるので改造にも便利です。

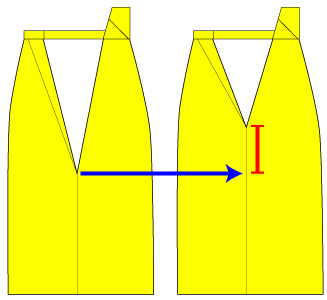

脇のあいた所の高さを変える方法

脇の斜めの折り目線をあげたい高さにむかって線を引きなおす。

1/10サイズを組み立ててみよう!

理解というのは情報が蓄積した結果、頭の中で想像が出来る状態をいいます。

つまり実際に作ったことがない場合、いくら説明書を見ても情報不足で理解することは難しいです。

なので、型紙の隙間についている1/10サイズの型紙をテープで組み立ててみてください。

手の中に納まるサイズで俯瞰で立体的に形を確認できるので、得られる情報量が多いので、一気に説明書の意味が分かりやすくなりますよ!

綿麻の生地の場合は水通し

使う生地が綿や麻などの天然繊維の場合5%程度縮みます。

5%とはおよそ1サイズ小さくなるという事なので、縮めてから布を切ってください。

接着芯を貼る

芯を貼ると縮むので先に接着芯を貼ってから型紙を写してください。

型紙に記号を写す

うさこの作る型紙には番号が振ってあります。

この番号をマスキングテープに写して貼ると縫う場所を間違えにくくなりますよ。

縫い方

服のつくり方なんてさっぱりという方は洋裁漫画を読むのをオススメします♪

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽ですよ。

ヒダの折り方

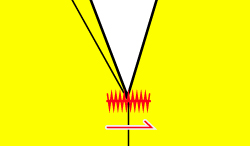

印の写し方

表から仕付け糸で印をつけると、生地の表両方から印が見えるので山折り谷折りを間違えにくくなる。

このとき山折と谷折で色を変えておくとさらに間違えにくくなる。

ミシン糸でもできますが、滑りがいいため、抜けやすいので仕付け糸がおすすめです。

印つけとヒダの折り方

ほつれどめ

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。

すその縫い代を折る

生地を体に当ててください。

上から4.5cmは縫い代なのでそこから好みの丈まで印をつける。

型紙のすその線は目安なので、好みの丈の所ですそをアイロンで裏側に折る。

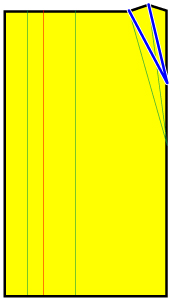

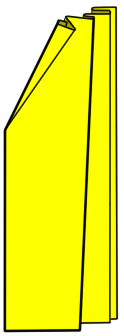

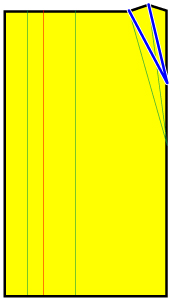

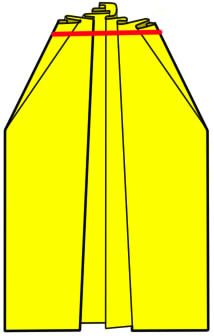

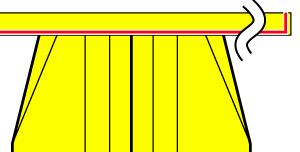

縦の折り目をつける

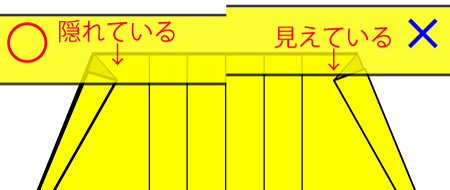

表側

表側 裏側

裏側

ヒダを型紙どおりに折る。(すその縫い代を折ったまま折る)

山折、谷折の指示は表から見たときの折り目です。

生地を折る前に、実際に型紙を一度折りたたんでみてください。

型紙に山折、谷折が書いてあるので迷わず折れると思います。

その折り目と同じように折れば出来上がります。

実際に型紙を一度折りたたんでみると理解しやすくなりますよ。

それをみながら折ると失敗しにくいです。

アイロンをかけて型をしっかりつける。

アイロンをかけるときに、ピシッとライナー【防水】をかけておくと、ヒダが消えにくくなります。

かけないと着ているうちに折り目がなくなります。

生地に湿る程度に振りかけてアイロンをかけると、プリーツがしっかりつきます。

プリーツスカートや、袴もどきを作る際の必須アイテムです。

これをしていないと、着ているうちにヒダが消えてしまいます。

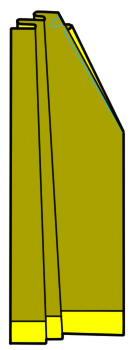

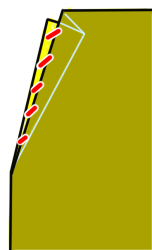

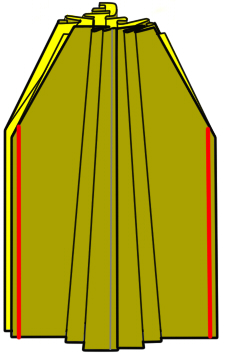

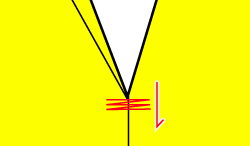

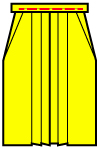

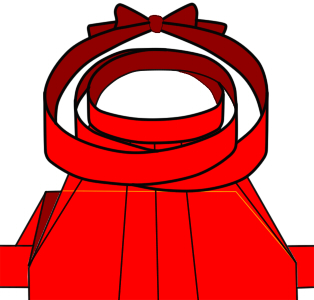

笹ヒダを縫う

笹ひだを作る

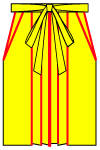

前の斜めの折り目を笹ヒダというそうです。

この服は前も後も斜めのヒダが外側に出るようになっています。

表から見て端から山折り、山折り、谷折りで折り目を付ける。

脇側の折り目を裏に折る。

もう一度印の所から裏に折る。

山折りの折り目を広げ、谷折りする。

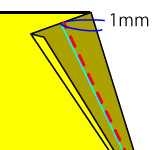

折り目の上を縫うと、糸の厚み分正確に折れなくなるので、2本目の山折りの折り目から1mmほど脇側を縫う。

折り目通りにたたみ。、脇の辺5mm位の所を縫う。

和裁だと表に出ないように手縫いで縫っていくのですが、コスプレ用など気にならない場合は表からミシンで端から2~5mmのところを縫っても良いです。

笹ヒダ(脇の斜めの折り目)を折る。

(1)外側から1つ目のヒダを裏へ折る。

(2)3つ目の線で表に折る。

(3)2つ目の縫い目の1mm外を縫う。(図2個目)

(3)2つ目の縫い目の1mm外を縫う。(図2個目)

(4)2つ目の線を山折してください

(5)端から5mm位のところを縫って固定する。

脇のあいたところの長さの改造方法

脇の斜めの折り目線をあげたい高さに変えるだけです。

(5)で縫い目が見えるのが嫌な人は、裏から表に出ないように手縫いで縫って固定する。

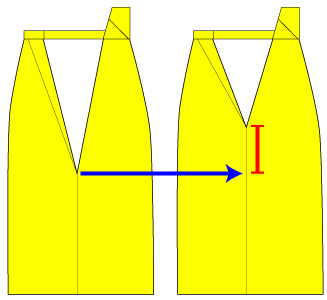

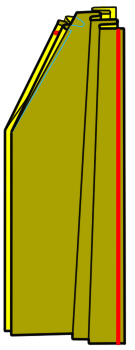

中心を縫う

前身頃を表側が内側になるように重ねる。

1.5㎝幅で縫う。

同様に後身頃の中央を1.5㎝幅で縫う。

この時縫い目にヒダをはさまないように気をつけてください。

ヒダを固定する

中央の縫い代は表から見て左側に折る。

中央のヒダが重なります。

その時右側のヒダが上になります。

折ったら出来上がり線の5mm上を縫う。

脇をぬう

前と後を内側が表同士になるように重ねる。

脇を1.5㎝幅で縫う。

補強をする

まっすぐ縫っただけだと脇が破れやすいので、縫い合わせた一番上のところを縫って補強します。

ミシンのジグザグ縫いを選択し、縫い目の長さを短くして縫う。

横幅の狭いジグザグの場合は上の図のように。

横幅の広いジグザグができるなら上下どちらでも大丈夫です。

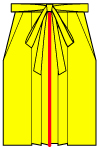

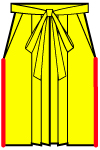

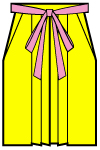

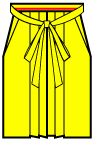

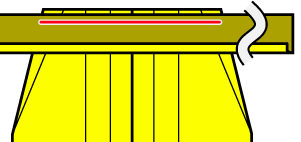

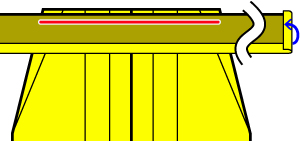

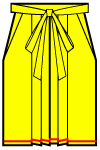

帯を縫う

帯を縫う

帯を作る。

帯の縫い方は前も後も同じです。

アイロンで縫い代を1.5cm裏側へ折る。

帯の縫い方はウエストベルトの縫い方と同じです。

半分にアイロンで折ってください。

紐をつける場合は紐を通す穴を開けてください。

カッターなどで直接切り込みを入れてください。

図のように紐を通してください。

2本一緒に通しています。

図のように端をひとつ手前の裏に出た紐にくぐらせてください。

糸等で縫って固定するとより外れにくくなります。

←左の写真は神社の宮司さんの斎服を解かせていただいたものの写真。

中心部分には接着芯ではなく、厚手の和紙が入っていました。

でも一般では手に入らないと思うので接着芯を使う。

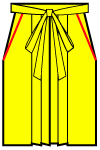

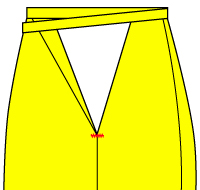

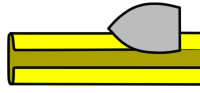

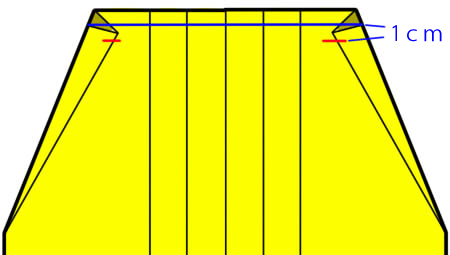

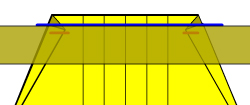

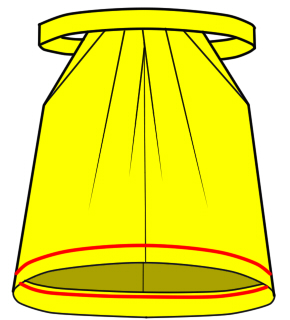

ヒダを折ると両端の笹ヒダの上側が下側に下がります。

ここが帯より出ないようにするために、笹ヒダの下がった所から2~4mm下がった所に印をつける。(赤線)

そこから1cmの所に線を引いてください。(青線)

この線に帯の端を合わせて1cmの縫い目で縫うと表から笹ヒダの端が見えません。

表を上にした身頃の上に帯を裏を上にして重ねてください。

帯の中心と、身頃の中心を合わせてください。

前に長い帯、後に短い帯をつけてください。

長い帯が前身頃

短い帯が後ろ身頃につきます

帯の端を裏へ折る。

アイロンでつけた折り目で帯を裏側へ折って端から5mmの所を縫う。

すそを縫う

すそを縫う

すそを内側に折る。

すその上端5mmの所をミシンで縫うか、手縫いで縫う。

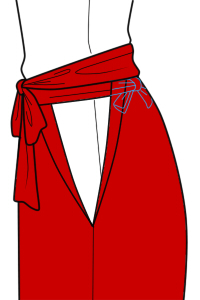

着方

先に前の帯を2週巻いて後で結んでください。

次に前帯の結び目に後の帯が乗るようにして前でちょうちょ結びをしてください。

この型紙で作りました

上記の型紙に組み合わせてデザインを変更できます

いるもの

□ 表生地

□ 接着芯 20cm

□ 折り目つけスプレー

□ 生地にあった色の糸

オススメの生地

化繊なので綿ツイルに比べて軽いです。

しわになりにくいです

張りがあります、パニエを下にはいて広げたい場合に向いていますが、張りがある分柔らかくドレープを出したい場合には向きません。

初心者にも扱いやすい生地です。

ポリエステルツイル

ポリエステルツイル

ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです

ポリエステルギャバ

ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。

軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。

綿ツイル

どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。

綿100%なのでどうしてもシワが入りやすいです。

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので何十通りの布の量をここに書くわけにも行きませんからね