印刷用説明書ダウンロード 印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から

スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。

文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合

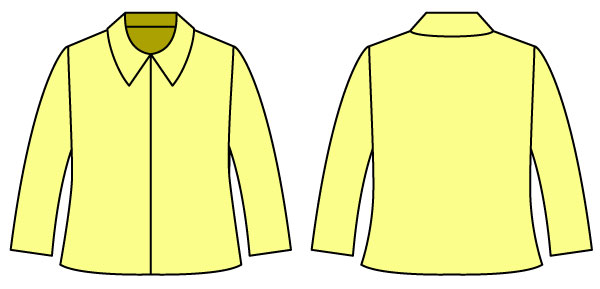

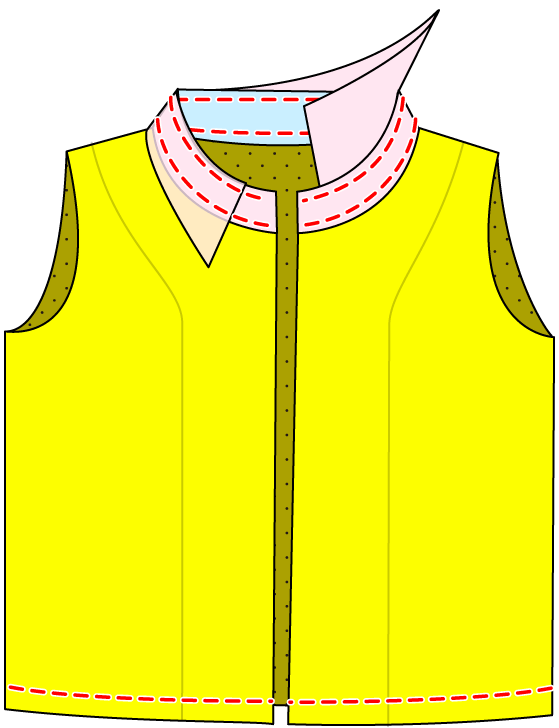

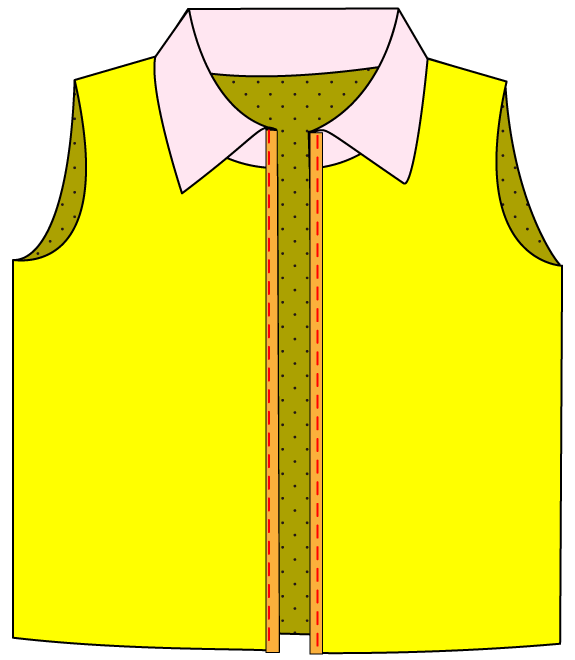

この型紙には2種類の襟が入っています。

どちらかを選んで使うとデザインを変更することができます。

いるもの

□ 表生地

□ 接着芯 90cm幅の物90cm

□ 生地に合った色の糸

□ オープンファスナー デザインによって下の位置が変わると思うので、決めてから買うと良い。

ファスナーを目立たせたくない場合はコイル(らせん状の樹脂がかみ合って閉じるファスナー)を。ファスナーを目立たせたい場合はビスロンファスナーや金属タイプのオープンファスナーを選ぶといいと思います。

□ オープンファスナー端止め金具1セット

□ くいきり 端止め金具を締めたりオープンファスナーの長さを調節する時に使う。

爪切りとかでも代用ができます。

□ ラックテープ なくても作れるが、あると早く綺麗に仕上がる。

すその線について

型紙のすその複数の線について。

選ぶすそによって丈の長さを変えることが出来ます。

実際に型紙を体にあてて鏡などで確認して作りたい長さを決める。

ファスナーの長さについて

洋服はその人の作りたい丈に合わせて調整して作るので、当然長さも作る丈によって変わります。

丈を決めたらファスナーを付ける位置の長さを測ってから買いに行くと、だいたいの手芸店では購入時に長さを言えば調節してくれます。

※調整できないファスナーもあるそうです。

その場合はファスナー止めの金具を買ってここを参考に調整してください。

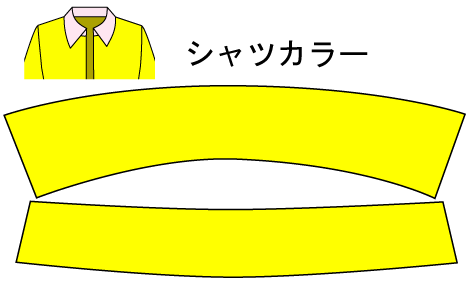

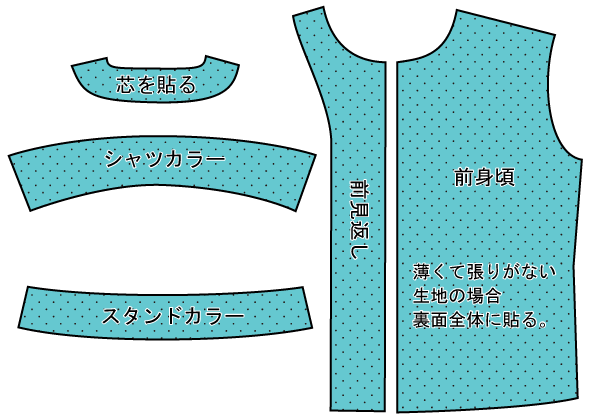

接着芯を貼る

型紙で指示されたパーツの裏に接着芯をつける。

使う生地が柔らかく張りがない場合にのみ、前身頃の裏全体に接着芯を貼る。

柔らかいままだと、かっちりしたシルエットになりません。

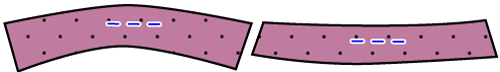

えりは両方に芯を貼ると厚くなりすぎる事があるので、厚みのある生地の場合1枚だけ裏芯を貼る。

柔らかく一枚だけだと自立できない生地の場合は、表えり、台えり両方2枚裏に芯を貼る。

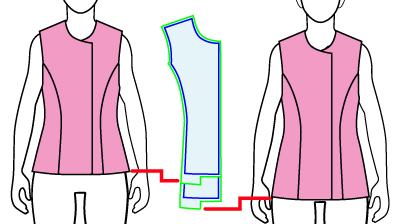

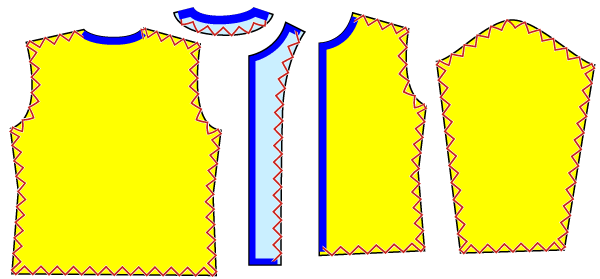

ほつれどめをする

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。

青い太い線の所は縫い代が中に隠れるのと、型崩れしやすい所なのでほつれ止めは不要です。

くわしくは縫う前の下準備にまとめているので見てくださいね。

ほつれ止めの仕方

見返しを縫う

後ろと前の見返しを表同士が内側になるように重ねて縫う。

見返しの縫い方

肩と脇を縫う

前と後ろの身頃を表同士が内側になるように重ねる。

1㎝幅で縫う。

縫い代は左右に広げる。

肩の縫い方

えりを縫う

https://yousai.net/how_to/bubunnui/collar/dai-shirt2-2

少しでも分かりやすくなるようにと改善していっているので、部分縫いは個別のページを用意しています。

すそをアイロンで裏側に2cm折る。

1.5cm幅で縫う。

バイアステープで包みたい場合

バイアステープで前中心のふちを包みたい場合はここで包む。

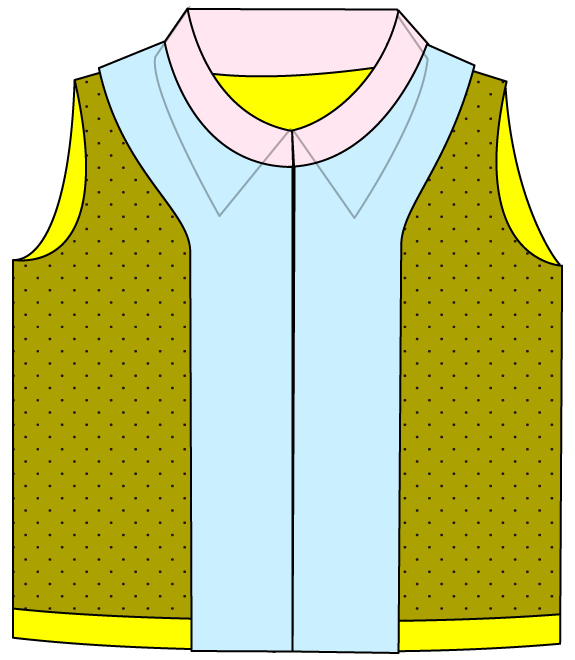

ファスナーを付ける場合

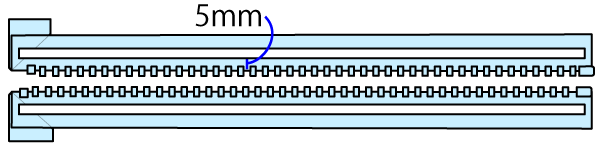

ファスナーの長さが丁度いいものがない場合、ファスナー止めの金具を買って自分でも調整できます。

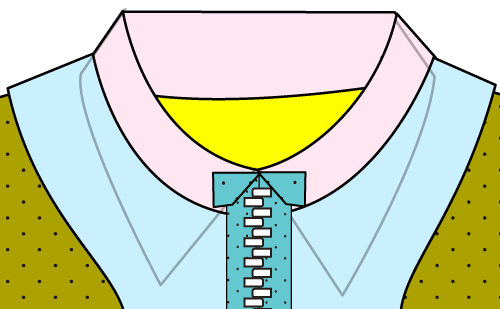

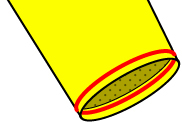

この止具のほうが下側です。

熱接着の両面テープを持っている場合

熱接着の両面テープを持っていればファスナーの表面の、エレメント(務歯)から5mmくらいの所に熱接着の両面テープを貼ると待ち針を使わずファスナーつけが出来て楽です。

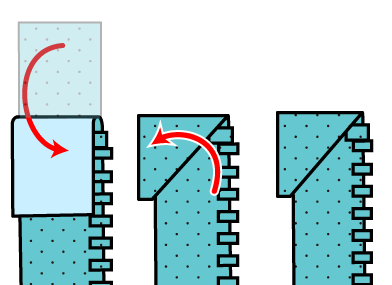

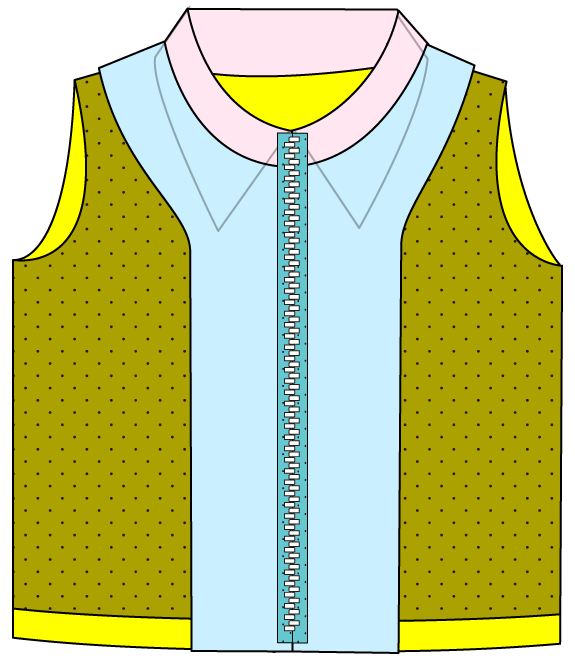

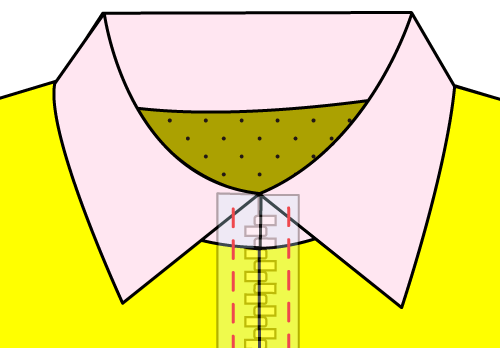

ファスナーの端を一度裏へ折り、45度横に折る。

縫うか熱接着の両面テープで固定する。

こうしておくと端が綺麗に仕上がる。

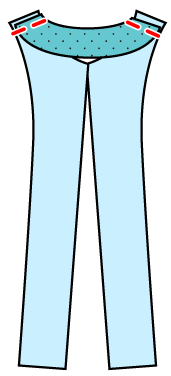

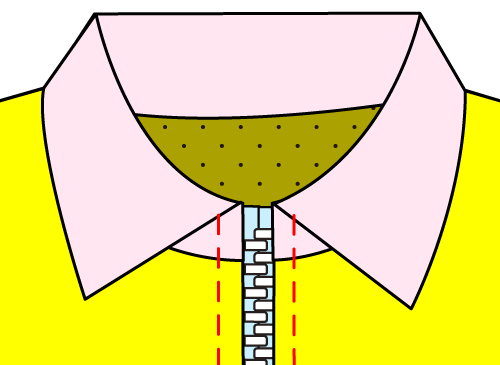

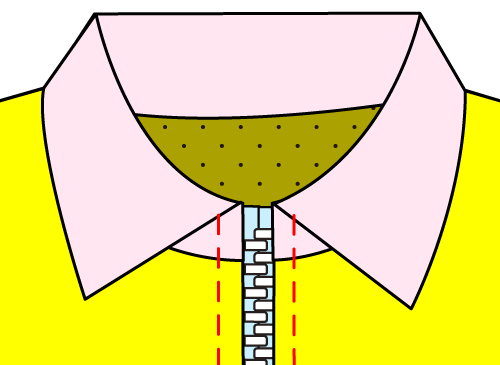

身頃(胴体)裏返して前中心を合わせる。

ファスナーを裏が見えるように中心に重ねる。

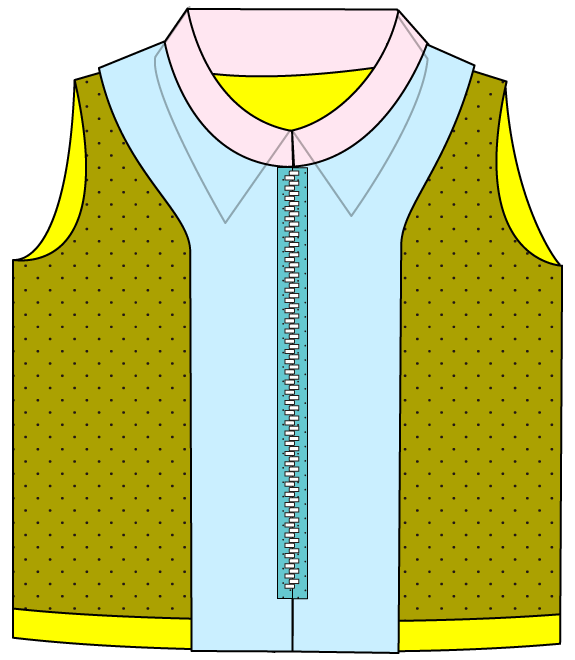

ファスナーを首元までか、えりの上までつけるか、そしてすそを途中までにするか、下までするかによって、ファスナーの長さが変わるので、実際につけたい位置の長さを測って調整する。

デザインによってファスナーが見えるようにつけている場合と見えないようにつけたい場合があると思うので、作りたい方になるように重ねてください。

ラックテープを貼った場合は剝離紙をはがし、アイロンで貼る。

テープを使わなかった場合、手縫いで2cm位の縫い目でファスナーの外側の端2mmの所を縫って固定する。

オープンファスナーをあけて、左右それぞれ布端から5~9mm位の所を縫う。

https://yousai.net/nui/eri/syatu/shirt-collar33.png

https://yousai.net/nui/eri/syatu/shirt-collar33.png

ファスナーが見えるようにつける場合は端から5mm位の所を

ファスナーが隠れるように縫う場合は端から9mm位の所を縫う。

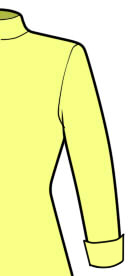

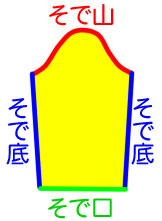

そでを縫う

じっくり画像で見たい場合はこちら

袖と身頃(胴体)の縫い方

袖口を縫う

カフスを付ける場合はここ

付けない場合

試着してそでの長さを確認する。

アイロンでそで口を裏へ折って縫う。

多少の調整は中に折る縫い代の幅を増減して調整する

肩パットをつける

この型紙で作りました

改造用の型紙

上記の型紙に組み合わせてデザインを変更できます

銀魂風前身頃 Mサイズ Lサイズ LLサイズ 縫い方はこちら

オススメの生地

ツイルは布の織り方の名前なので繊維の太さや加工によって特徴が変わるので、一度サンプル取り寄せするのがオススメです

ツイルの一種ですが、薄めでやや張りのある生地です。

軽さを出したいけど張りも欲しいというときに。

どこの手芸店でも手に入りやすい生地で縫いやすいです。

綿100%なのでどうしてもシワが入りやすいです。

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので何十通りの布の量をここに書くわけにも行きませんからね

ボタン用前身頃

ボタン用前身頃