編み上げのないビスチェの作り方です

型紙を見る

印刷用説明書 印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から

スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。

文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合

いるもの

□ 表生地 140cm幅以上×70cm。

□ 接着芯 90cm×70cm

□ レオタード生地黒 150cm幅×60cm

□ ボーンテープ 8mm 110cm

□ オープンファスナー 17cmに調整する。

生地にあった色の糸

□ ラックテープ(熱接着の両面テープ)なくても作れるがあると作業が楽になり初心者でもきれいに縫いやすくなります。 クッキングペーパー

縫う前の下準備

型紙は表から写してください。

表から写しにくい時は型紙を裏返して写してください。

布について

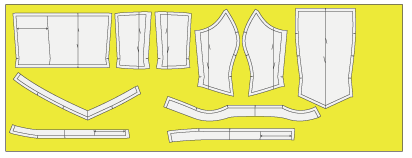

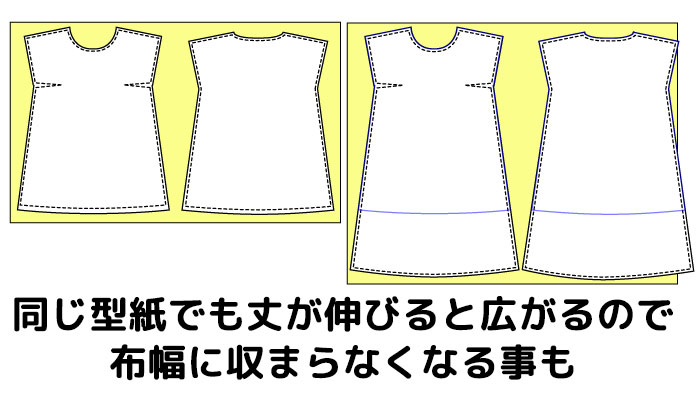

服は丈やサイズ、生地の幅によって1m以上量が変わる事があります。

そのため必ず先に型紙を用意して、そのあと生地を用意してください。

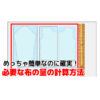

必要な布の量の計算方法

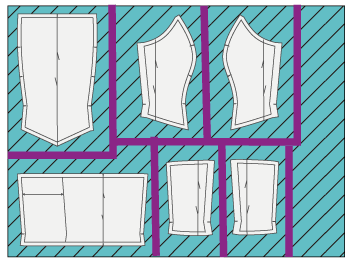

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように測るか、下記の自動計算フォームのページに縦横の長さを入力してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするので、布の幅や模様なども考慮すると何百通りにもあるので1/10を使うのが一番早いですよ。

縫い方

服のつくり方なんてさっぱりという方は洋裁漫画を読むのをオススメします♪

型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼る。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽ですよ。

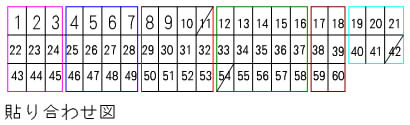

型紙を組み立てる

1枚目に貼り合わせの組み合わせが書いてあります。

先に貼り合わせの組み合わせに山を分けてから、左と下を切り落として貼ってください。

糊づけするとしわになったり伸びたりするので、お勧めしません

メンディングテープを使うと3年くらい保つので繰り返し使え、上から鉛筆などで描けるので改造にも便利です。

改造したいと思ったら

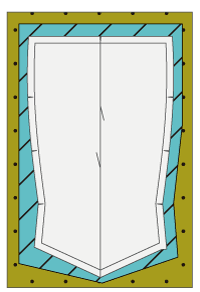

1/10サイズを組み立ててみよう!

理解というのは情報が蓄積した結果、頭の中で想像が出来る状態をいいます。

つまり実際に作ったことがない場合、いくら説明書を見ても情報不足で理解することは難しいです。

なので、型紙の隙間についている1/10サイズの型紙をテープで組み立ててみてください。

手の中に納まるサイズで俯瞰で立体的に形を確認できるので、得られる情報量が多いので、一気に説明書の意味が分かりやすくなりますよ!

綿麻の生地の場合は水通し

使う生地が綿や麻などの天然繊維の場合5%程度縮みます。

5%とはおよそ1サイズ小さくなるという事なので、縮めてから布を切ってください。

接着芯を貼る

接着芯は布を切る前に先に貼ってください。

接着芯は貼るときに縮むので、型紙より1cm大きく切る。

接着芯が生地より大きいとアイロン台が汚れるので生地は型紙より2㎝程度大きく切る。

布の上に接着芯を重ね、中温のアイロンで1か所20秒体重(圧力)をかけて貼る。

時間が短いと芯がはがれる原因になるので、20秒しっかり押さえるためにタイマーを使うと良いです。

布に印をつける方法はどうすればいいの?という方は↑ここにまとめていますので参考にしてくださいね。

芯を貼ると縮むので先に接着芯を貼ってから型紙を写してください。

型紙に記号を写す

うさこの作る型紙には番号が振ってあります。

この番号をマスキングテープに写して貼ると縫う場所を間違えにくくなりますよ。

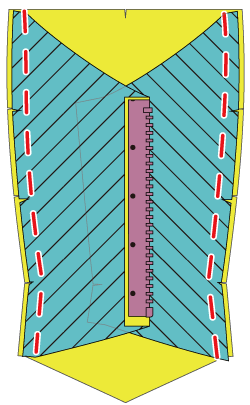

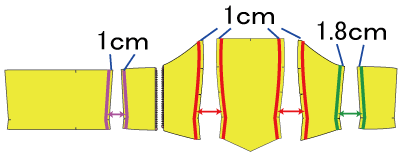

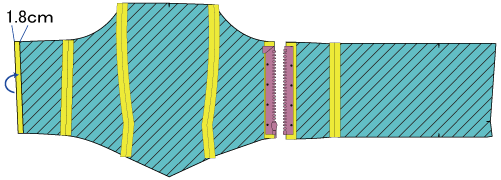

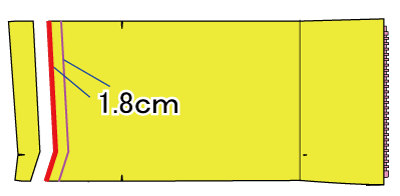

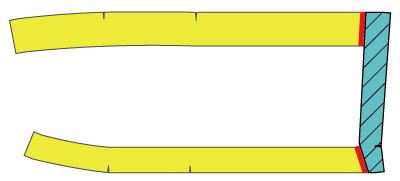

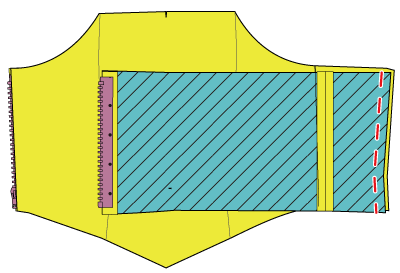

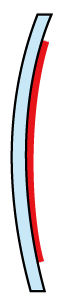

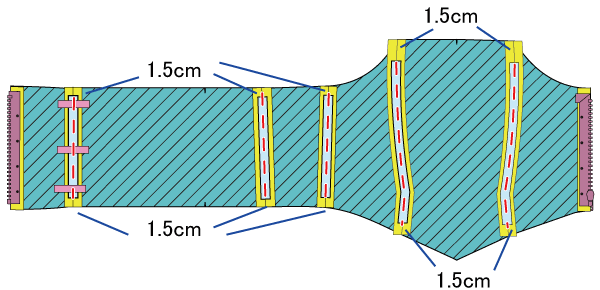

画像の色の説明

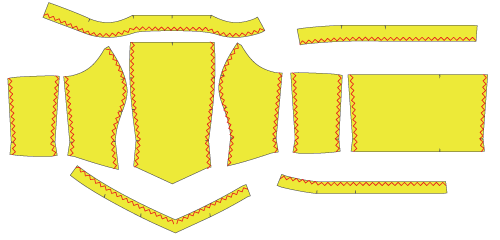

ほつれ止めをする

布の端をほつれ止めする。

すそと上側は身返しでくるみこむのでほつれ止めはしなくてもよい。

見返しのも上側と、すその下側は包みこまれるので不要です。

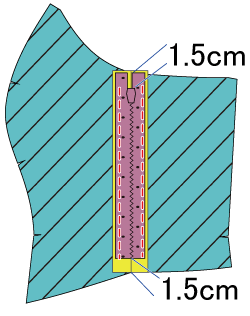

ファスナーを付ける

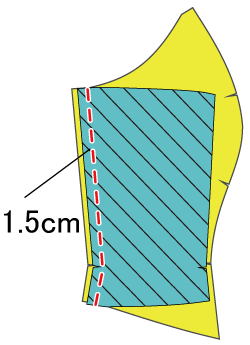

右前身頃脇と右後身頃脇を表同士が内側になるように重ねる。

1.5cm幅で縫う。

あとでほどくので返し縫いはしない。

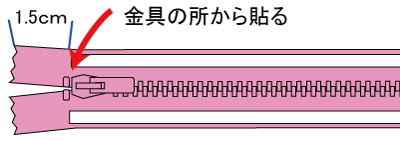

ファスナーの表側の両端ギリギリに、ラックテープ(熱接着の両面テープ)を貼る。

上は1.5cm残して切る。

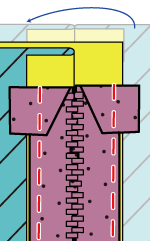

右の身頃の縫い代を広げる。

ファスナーのはくり紙をはがし裏を上にして縫い代の上に重ねる。

身頃をよけて縫い代とファスナーの端だけを縫う。

仮止めで縫った間の糸をほどく。

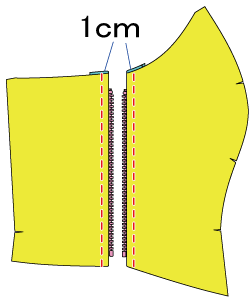

折り目通りに縫い代を折ったまま、端から1cm位の所を縫う。

押え金をファスナー押さえに交換すると縫いやすい。

後中心を片方の越して表同士が内側になるように重ねる。

脇だけ縫い代1.8cm、あとは1cm幅で縫う。

ファスナーの反対側の 後身頃は縫わない。

縫い合わせなかった後身頃脇の縫い代を1.8cm裏に折る。

縫い合わせなかった後身頃脇の縫い代を1.8cm裏に折る。

体型に合わせて微調整するために体に当ててる。

ギチギチだと苦しいので手の平を差し込める位の余裕を入れた位置で印をつける。

印をつけた所を清書する。

清書した線の外側に1.8cm平行に縫い代を付けて切る。

体型変化の多い方は多めに縫い代を付けておくと後で多少伸ばせます。

切った所をほつれ止めする。

見返しを縫う

切り離した部分を裏返し、見返しの表に重ねる。

線を写して見返しの長さも切り落として調整する。

左の後身頃脇と前身頃脇を1.8cm幅で縫う。

縫い代を左右に広げる。

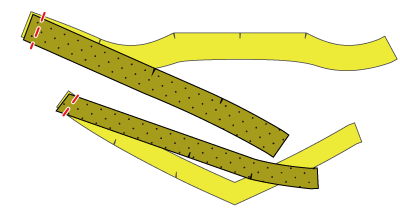

ボーンテープを縫い付ける場所の長さより3cm短く切る。

ボーンテープを縫い付ける場所の長さより3cm短く切る。

カーブがきつい方に、ラックテープを貼る。

ボーンを付ける

縫い代の真ん中にアイロンで貼る。

ラックテープの付きにくい素材の場合はマスキングテープで固定する。

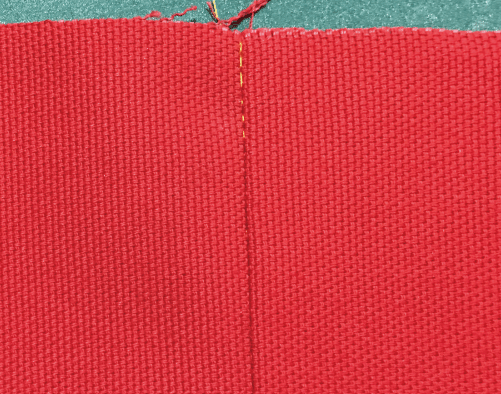

アイロンの熱が完全に冷めてから、表から縫い目の上を直線で縫う。

多少歪んでもそんなに目立ちません。

見返しの脇を縫う

見返しを表同士が内側になるように重ねる。

後脇と、後中心の所を1cm幅で縫う。

縫い代を左右に広げる。

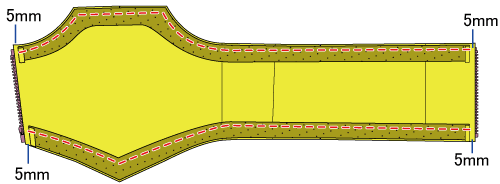

身頃と見返しを表同士が内側になるように重ねる。

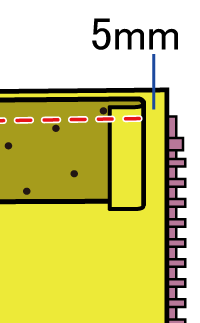

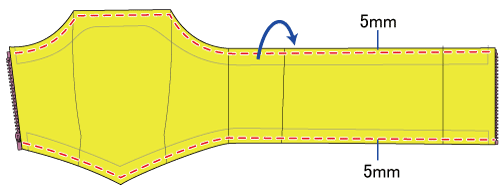

見返しの両端をファスナーから5mm手前で裏に折る。

身頃と見返しを表同士が内側になるように重ねる。

見返しの両端をファスナーから5mm手前で裏に折る。

この型紙で作れます

デザインが改造出来る交換型紙 無料

上記の型紙のそでやえりの型紙を入れ替えるだけでデザインを変更できます

上記の型紙に組み合わせてデザインを変更できます

ニットレースの型紙

オススメの生地

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするのでこの方法で確認すると確実です。

布を切るときの効率的な配置も分かるのでお勧めです。