いるもの

□ 表生地

□ 生地に合った色の糸

□ ラックテープ(アイロンでくっつく両面テープ)

オススメの生地

火を使う場所では化繊は溶けると肌についてやけどをひどくするそうなので

毛羽の少ない綿の生地がいいとおもいます。

また、水や汁などが飛んだ時薄い生地だとすぐに裏まで染みてしまうので、目の詰まった中厚時がいいかもしれません。

火を使わない作業の防汚エプロンやコスプレとして使うなら化繊でも大丈夫です。

縫う前の下準備

接着芯は布を切る前に先に貼ってください。

布に印をつける方法はどうすればいいの?という方は↑ここにまとめていますので参考にしてくださいね。

画像の色の説明

接着芯

接着芯

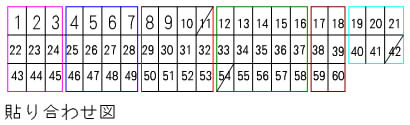

型紙を貼り合わせる

洋裁工房の型紙はこのように貼り合わせ図というのが描かれています。

貼り合わせ図の通りに先に貼ってから切り出す。

1/10サイズの枠に並べて布の量を確認する

型紙から1/10サイズのみを切り出して1/10サイズの枠に並べると、必要な量がすぐわかりますよ!

綿麻の生地の場合は水通し

使う生地が綿や麻などの天然繊維の場合5%程度縮みます。

5%とはおよそ1サイズ小さくなるという事なので、縮めてから布を切ってください。

型紙に記号を写す

うさこの作る型紙には番号が振ってあります。

この番号をマスキングテープに写して貼ると縫う場所を間違えにくくなります。

布を切る

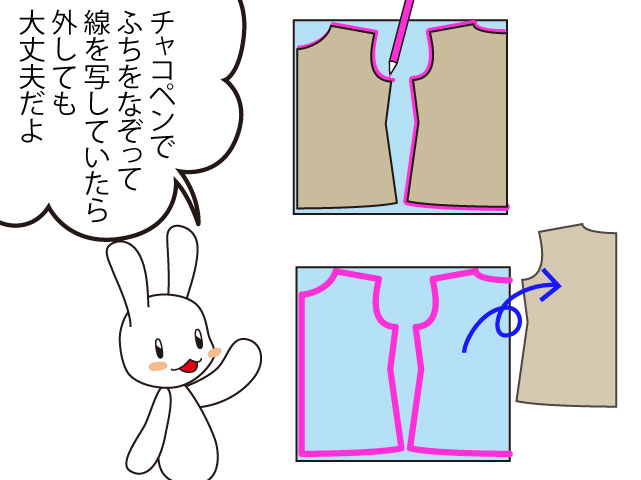

洋裁工房の型紙は表から見たときに写真どおりに作れるようにしています。

布の表に型紙を重ねて写す。

チャコで印をつけたら型紙は外して良い。

お洋服に模様や刺繍を入れたい場合はこの時点で入れておくと楽です。

ほつれ止め

前掛けの周りをほつれ止めする。

型紙のポケットを付ける角の所に目打ちや針などで穴をあけ、そこから布に印を写す。

補助線を引く

前掛け部分

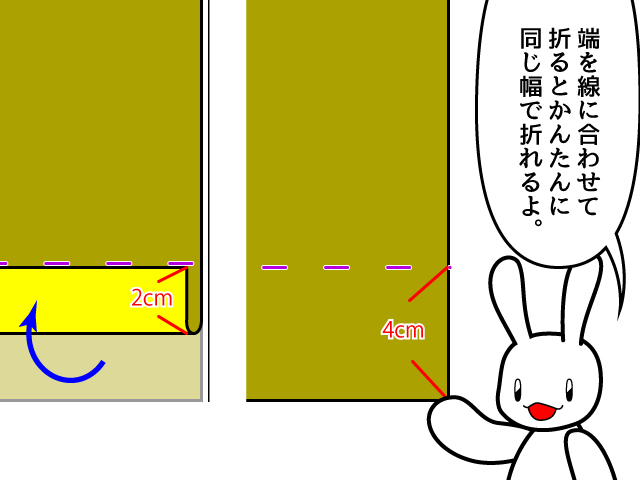

生地の裏側に消えるチャコペンで縫い代を綺麗に折るための補助線を引く。

上は3cm、左右と下は2cm端から平行に線を引く。

布の端を折り紙を折る時のように線に合わせて折ると、綺麗に同じ幅で折れます。

上は端から1cm、左右と下は5~7mm位の所を縫う。

ポケット

ポケット生地の上側は4cm、左右と下は2cm平行線を引く。

上側(切り込みの印がある方)を4cmの補助線に端を合わせて縫い代を折る。

端から1.5cmの所を縫う。

左右と下の端を補助線に合わせて折る。

先に上を縫って横と下を折るという順番で縫うと綺麗に仕上がります。

左右と下にラックテープを貼る。

剥離紙はこの時点でははがさない。

持っていない場合は飛ばす。

結び紐

結び紐の裏側に端から2cm平行線を引く。

両端を1cm程度裏に折る。

上下の端を補助線に合わせ1cm幅で折る。

片方の縫い代の上にだけラックテープを貼る。

ラックテープがない場合は飛ばす。

半分に折り、ラックテープの剥離しをはがし固定する。

ラックテープがない場合は待ち針で固定する。

(ラックテープを使うと面で固定するのでずれずにシワがなくきれいに作れます)

端から5mmの所を縫う。

ポケットを付ける

印の上にポケットを重ねる。上下間違わないように注意。

前掛けの縫い代の幅が広い方が上側です。

ラックテープを貼った場合は剥離しをはがし固定する。

ラックテープがない場合は待ち針で固定する。

待ち針だとずれやすいのでラックテープがあると、ポケットがゆがまずにつけられます。

結び紐を付ける

裏側に3cmほど結び紐を重ね紐の端から3~5mmの所を四角く縫って固定する。

この型紙で作れます

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするのでこの方法で確認すると確実です。

布を切るときの効率的な配置も分かるのでお勧めです。