印刷するときはPCの場合印刷用説明書の画面の左上のファイル-印刷から

スマホの場合はスマホの共有マーク-プリント等から印刷してください。

文字が小さくてもいいのでインクと用紙を節約したい場合

洋裁の技術で作る指貫モドキです。

厳密に再現したものではなく着物風に簡単に気軽につくれるを目的に考えて作ったものです。

本物の伝統的な縫い方を希望される方は和裁専門の方にお聞きください。

舞台衣装やコスプレ向けの短時間でそれっぽく作れる作り方です。

いるもの

□ 表生地

スラブ生地、ブッチャー生地 無地の質素な感じにしたい場合

金襴 豪華にしたい場合

□ 菊綴じ結びや胸の紐用丸い紐 4m位

□ そでの紐 江戸打ち紐 丸紐 1本通す場合4.5mm

複数本通す場合はその本数分4.5mにかけてください。

□ 生地に合った色の糸 シャッペスパンのミシン糸60~90番

□ 右利きの人は手縫い糸、左利きの人は縫う時にかかるねじれが逆なのでミシン糸を使う。

型紙の構造

縦に長いので不安になるかもしれませんが、着物は洋服と違い、前後がつながっているのでながいのです。

肩で折り目をつけて前と後ろになります。

画像の色の説明

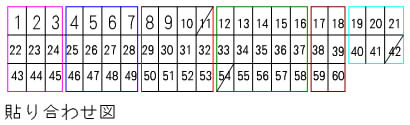

型紙を貼り合わせる

洋裁工房の型紙はこのように貼り合わせ図というのが描かれています。

貼り合わせ図の通りに先に貼ってから切り出す。

布について

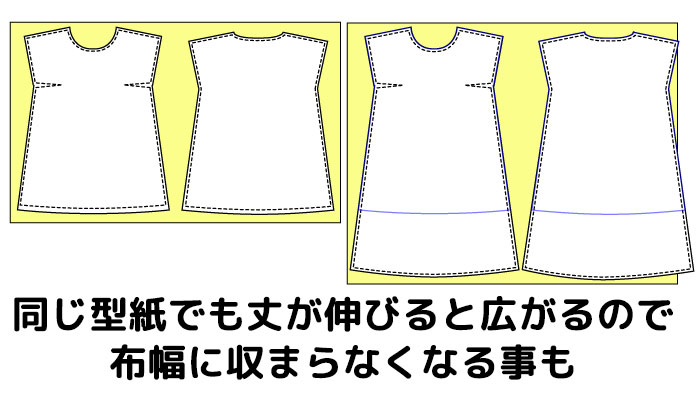

服は丈やサイズ、生地の幅によって1m以上量が変わる事があります。

そのため必ず先に型紙を用意して、そのあと生地を用意してください。

淡い色で薄い生地の場合透けやすいので、その場合下にペチコートをはくか、透けない厚さの生地を選んでください。

1/10サイズの枠に並べて布の量を確認する

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように測るか、下記の自動計算フォームのページに縦横の長さを入力してください。

理解というのは情報が蓄積した結果、頭の中で想像が出来る状態をいいます。

つまり実際に作ったことがない場合、いくら説明書を見ても情報不足で理解することは難しいです。

なので、型紙の隙間についている1/10サイズの型紙をテープで組み立ててみてください。

手の中に納まるサイズで俯瞰で立体的に形を確認できるので、得られる情報量が多いので、一気に説明書の意味が分かりやすくなりますよ!

地直し・水通し

天然素材は縮むので綿、麻を使う場合は、一晩水につけて乾かしてから使う

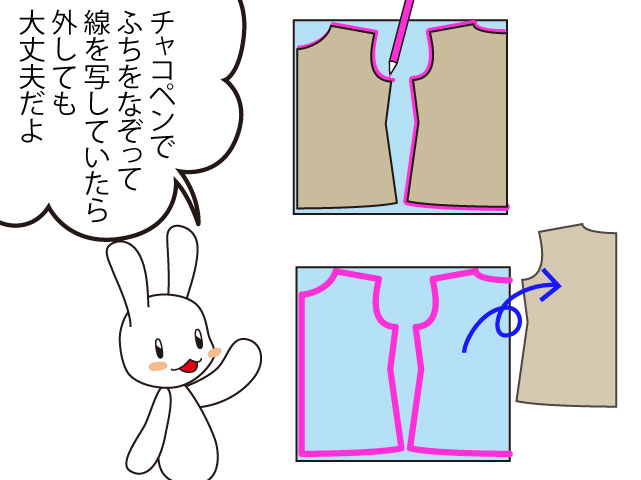

型紙に記号を写す

布を切る

洋裁工房の型紙は表から見たときに写真どおりに作れるようにしています。

布の表に型紙を重ねて写す。

チャコで印をつけたら型紙は外して良い。

ほつれどめ

えりを付ける所とえりは内側に包むのでほつれ止めは不要です。

前中心を縫う

前中心の所を印の所まで斜めに切れ目を入れる。

裏へ三つ折り(2回折る)して5mm位の所を縫う。

後中心を縫う

身頃(胴体)を表同士が内側になるように重ねる。

1.5㎝幅で縫う。

縫い代は左右に広げる。

えりと紐通しを折る

長い辺の縫い代を裏に1cm折る。

半分に折る。

紐通しだけ、長い辺の端から2~3mmの所を縫う。

※えりは縫わない

![]()

紐通しを型紙通りの長さに切る。

紐通しをつける

そで口側のそでの表側に紐通しを重ねる。

印の左側1cm内側に重ね、0.9cmの所を縫う。

反対側を1cm折り、印に端を合わせる。

ミシンの場合、端から3mm位の所を縫って固定する。

手縫いの場合は紐通しを持ち上げて、直線縫いして固定する。

そでを縫う

そで口側と脇側のそでを表同士が内側になるように重ねる。

1cm幅で縫う。

縫い代を脇側に折る。

えりを付ける

えりと身頃(胴体)を表同士が内側になるように重ねる。

前中心の印とえりの先1㎝の所あわせる。

0.9㎝幅で縫う。

ぴったり1㎝で縫うと折り目の上を縫うことになるので、糸の厚みで綺麗に折りにくい為、0.9cm(9mm)で縫います。

えりの表が見えるよう起こす。

アイロンでつけた真ん中の折り目から裏が見えるように折る。

1cmの縫い代を折り目通りに折る。

えり先から1cmの所を縫う。

えりを表にひっくり返す。

端から5mm位の所を縫う。

表に縫い目が出てほしくない場合はまつり縫いをする。

そでをつける

身頃とそでを表同士が内側になるように重ねる。

そで脇側(幅の広い方)を身頃の脇に合わせる。

1.5㎝幅で印の間を縫う。

肩で裏が見えるように半分に折る。

そでの下を1.5cm幅で縫う。

脇を縫う

そでとすそと脇を6mm幅で三つ折り(2回折る)する。

三つ折りが苦手な方は0.6cmの所を1.5cmで1回折ってください。

すその角を額縁仕立てにする

すその角から縦横2.9cmの所に印を付けて斜めに折る。

難しかったら普通に三つ折りして作ってください。

6cm幅で一回折る。

6cm幅で一回折る。

表が内側になるように、斜めにすそと脇の辺を合わせる。

斜めにつけた折り目の上を縫う。

0.5cm(5mm)縫い目の横を切る。

表返すと角が額縁のようになります。

三つ折りしたところを0.4cm(4mm)位の幅で縫う。

三つ折りが苦手な方は1.5㎝幅で縫い代を裏に折って、1cmの所を縫う。

紐をつける

菊綴じ紐と胸の紐をつける。

菊綴じ紐

型紙に指定された位置に紐を8の字にねじって、手縫いで縫い付ける。

胸の紐

わっかを作るように束ねる。

わっかの頂点を下に持ってくるとハート状になるよ。

手縫いでえりに縫い付ける。

分かりにくかったらこの画像の上に紐を置いて実際になぞってみると早いかも。

紐を通す

作りたい衣装のデザインに応じて平たい紐や、丸い紐を複数本など通してそでの下で結ぶ。

この型紙で作れます

必要な布の量の計算方法

丈を短くしたり、伸ばしたり、改造パーツなど組み合わせをかえると布の量が大きく変わるので、正確には型紙のすみについている1/10サイズの型紙を使って動画のように計算してください。

特にコスプレだとパーツごとに色を変えたりするのでこの方法で確認すると確実です。

布を切るときの効率的な配置も分かるのでお勧めです。